La poire

Les poches du manteau

Les poches du manteau

La veille du jour où il allait au concert, Oskar Serti préparait avec soin son manteau. Qu’allait-il bien pouvoir mettre dans ses poches ? Il passait en revue les tiroirs de sa maison, relisait des lettres de ruptures, retrouvait des photos d’êtres disparus, reprenait en mains ces mille petits objets qui réveillent la nostalgie de l’enfance.

Rien ne lui faisait plus plaisir, les soirs de concert, que d’abandonner au vestiaire son manteau plein à craquer d’objets intimes, tandis que lui — délesté un bref moment du poids de sa vie — se laissait emporter par la musique.

Un soir pourtant, juste avant de le déposer au vestiaire, Oskar Serti se sentit profondément honteux devant son manteau. Oh, mon manteau, comme tu as l’air miteux, tu n’as plus aucune tenue, on dirait un sac de pomme de terre. Il faut que je te soulage un peu. Il le prit sous le bras, entra dans la salle, l’installa sur son fauteuil, lui vida les poches et, juste avant que le concert ne débute, s’en alla. Et tandis que la musique gonflait son manteau de bonheur, Serti resta près du vestiaire, les bras chargés de son passé.

Il profita de chaque petit moment de distraction de la responsable pour glisser dans les poches des manteaux qui pendaient innocemment tous ces objets qui l’encombraient tant.

Le crucifix

Le crucifix

Quand, bien des années plus tard, Oskar Serti retrouva la forêt de son enfance, il reconnut dans l’arbre vénérable qui se trouvait devant lui, l’arbuste au pied duquel il s’était recueilli le soir de ses onze ans. Il se souvint parfaitement du crucifix qui y était accroché et devant lequel il s’était agenouillé en faisant le serment de devenir un jour écrivain.

Malgré sa déception de ne plus y retrouver de crucifix, Serti s’allongea au pied de l’arbre en pensant avec plaisir au roman qu’il venait enfin de publier, et qui, même s’il ne récoltait pas le succès espéré, avait le mérite d’exister.

Serti inspirait de tout son contentement une grande bouffée d’air pur lorsqu’il sentit une petite branche récalcitrante lui pincer le haut du crâne, l’obligeant à rentrer la tête dans les épaules. Mais comme en ce moment d’intense satisfaction, il ne pouvait accepter de se faire rabaisser par quoi que ce fût, il passa la main dans le dos et sectionna la branche d’un coup sec. Il s’aperçut alors avec stupéfaction qu’il tenait entre ses doigts le bras droit du Christ : au cours de son passage à l’âge adulte, l’arbre avait dû englober le crucifix, ne laissant plus passer qu’une main tendue vers l’extérieur.

Serti emporta le bras avec lui, y fixa une plume au niveau de la fracture et décida de l’utiliser pour écrire son prochain roman. Un roman qui laisserait enfin éclater l’étendue de son talent aux yeux de tous ceux qui lui conseillaient pourtant un peu plus d’humilité.

La corde à linge

La corde à linge

Le matin du 10 mai 1924, Oskar Serti dessinait les vêtements qu’il avait mis sécher à sa fenêtre, lorsqu’un brusque coup de vent secoua la chemise qui était devant lui. Une fraction de seconde, il vit apparaître à la fenêtre de l’appartement d’en face les yeux d’une jeune fille braqués dans sa direction. Quand il aperçut que seul son carnet de dessins posé sur les genoux pouvait être visible de l’extérieur, Serti comprit que sa voisine profitait du fait qu’il avait la vue masquée par le linge pour examiner ses croquis sans qu’il puisse deviner sa présence.

Oskar Serti fut profondément touché de voir enfin une personne se pencher avec tant de passion et de discrétion sur son travail. Ainsi, dès la semaine suivante, il se cacha à nouveau le visage derrière le linge et présenta fébrilement ses dessins : après un quart d’heure, un coup de vent fit apparaître un court instant le regard pénétré de sa voisine entre deux chemises.

Mais bientôt, l’envie de montrer ses carnets de dessins fut si forte qu’il n’eut plus la patience d’attendre les prochaines lessives et qu’il décida de sacrifier ses vêtements en les laissant continuellement pendre à leur séchoir.

Avec les années, son linge s’alourdit et se figea jusqu’à ce que le vent ne parvienne plus à le faire bouger. Serti perdit ainsi peu à peu l’occasion de vérifier si sa voisine était toujours à sa fenêtre ; mais le besoin de montrer ses dessins était devenu si puissant qu’il ne se préoccupait même plus de se savoir regardé.

Le matin du 10 mai 1924, Madeleine Ivernol eut un choc lorsqu’elle découvrit parmi le linge que son nouveau voisin venait de pendre à sa fenêtre, une chemise d’aviateur parfaitement identique à celle que portait son cher fiancé quand il fut abattu en plein vol. Au spectacle des bras ballants de cette chemise agitée par le vent, Madeleine frémit en repensant au corps défait de son bien-aimé durant sa chute ; jamais elle n’avait éprouvé cette impression de pouvoir saisir avec tant de vérité les derniers instants d’une vie si brève.

Après quelques semaines, elle constata avec émotion que son voisin — qui semblait être dessinateur— avait eu la grande délicatesse de laisser continuellement pendre sa chemise à l’extérieur ; comme s’il avait compris tout ce que cela représentait pour elle.

Mais avec le temps et le passage des pigeons, la chemise se raidit, se décolora, se retrouva dans un tel état que peu à peu Madeleine Ivernol la contempla uniquement comme un fidèle miroir de sa propre décrépitude.

La poire

La poire

Le 5 mars 1934, Oskar Serti s’enferma dans sa salle de bains en espérant y trouver l’intimité nécessaire pour méditer sur le contenu de ses prochains romans. Plongé dans ses illusions, il s’imagina avoir enfin trouvé l’oeuvre de sa vie.

Malheureusement, en sortant de l’eau, son enthousiasme se refroidit aussitôt qu’il repensa aux inévitables refus que les éditeurs ne manqueraient pas de lui opposer.

Aurait-il un jour la place qu’il méritait ? Serti se posa cette question devant ce miroir, son image noyée dans une épaisse couche de buée. Il ne pouvait pourtant accepter d’avoir une vision si effacée de lui-même, et d’une main, essuya la place que prenait son visage dans le miroir. Il découvrit alors avec effroi le peu d’importance que prenait son image dans le monde ; sa tête n’était pas plus grande qu’une poire. On ne pouvait voir en lui qu’une poire.

Préférant l’oubli à la médiocrité, il approcha sa bouche du miroir, et cria les passages les plus intenses de son prochain roman, en espérant que son souffle brûlant fasse disparaître sa pauvre tête sous la buée.

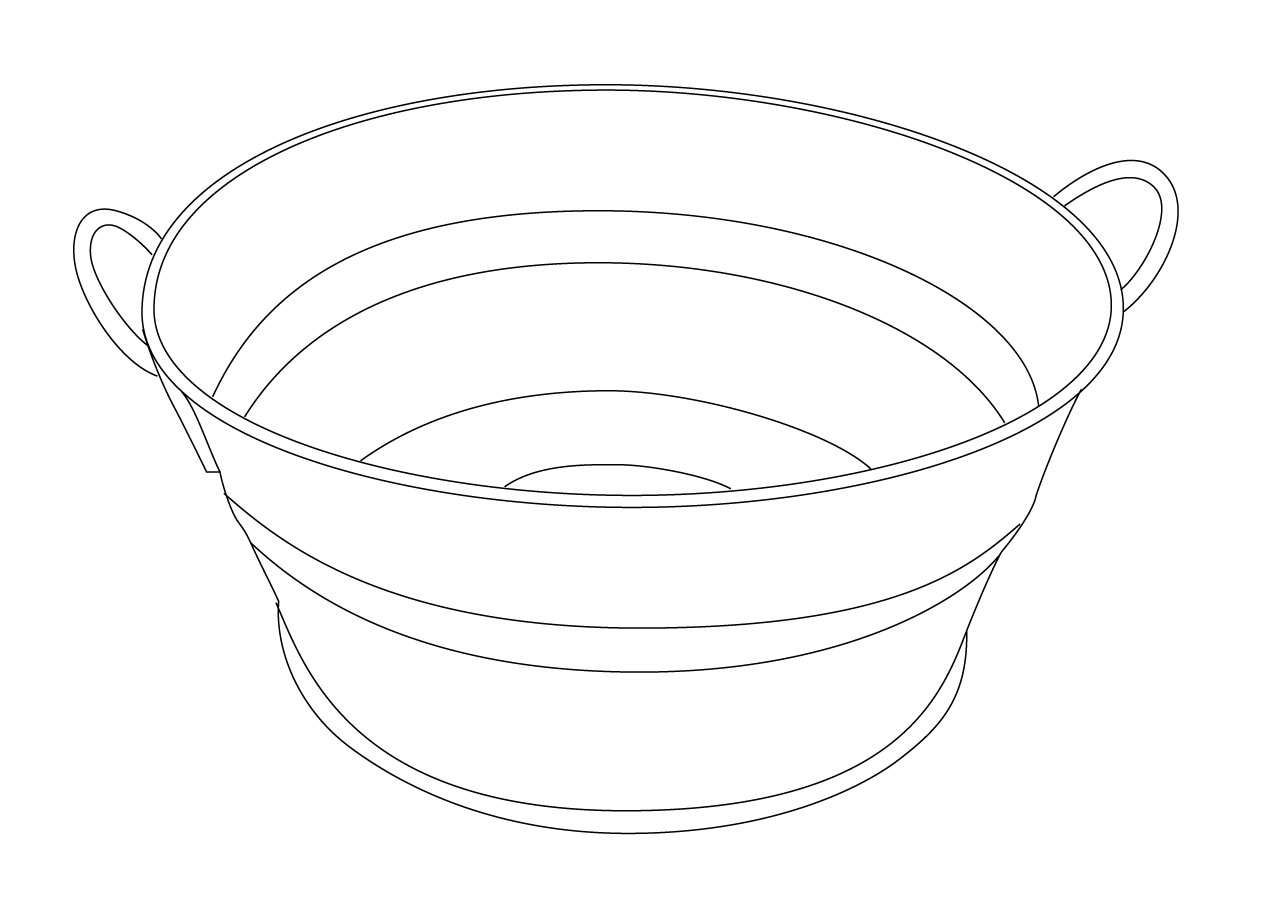

La bassine

La bassine

Oskar Serti quitta ses camarades de tranchées pour l’hôpital militaire avec le sentiment douloureux de les laisser dans ce qu’il appelait les fentes honteuses du monde.

Dès son admission, une infirmière voulut lui laver les pieds. Une telle couche de crasse s’était accumulée entre ses orteils qu’elle faisait presque partie de son organisme. Malgré les protestations de Serti, l’infirmière mit directement sa menace à exécution et lui plongea les pieds dans une bassine d’eau chaude. Une odeur d’argile venant droit des tranchées se répandit aussitôt dans la chambre ; comme lorsqu’après le passage d’un violent orage sur une ville asséchée, des effluves chargés des profondeurs de la terre surgissent entre les pavés.

L’infirmière récura énergiquement l’interstice entre chaque orteil en félicitant Oskar de sa dignité retrouvée.

Mais au moment où elle quitta la pièce, Serti lui fit un habile croc-en-jambe et le contenu de la bassine se répandit sur le plancher. Depuis lors, chaque fois qu’on lavait sa chambre, Serti sentait naître un relent de honte entre les lames du parquet.

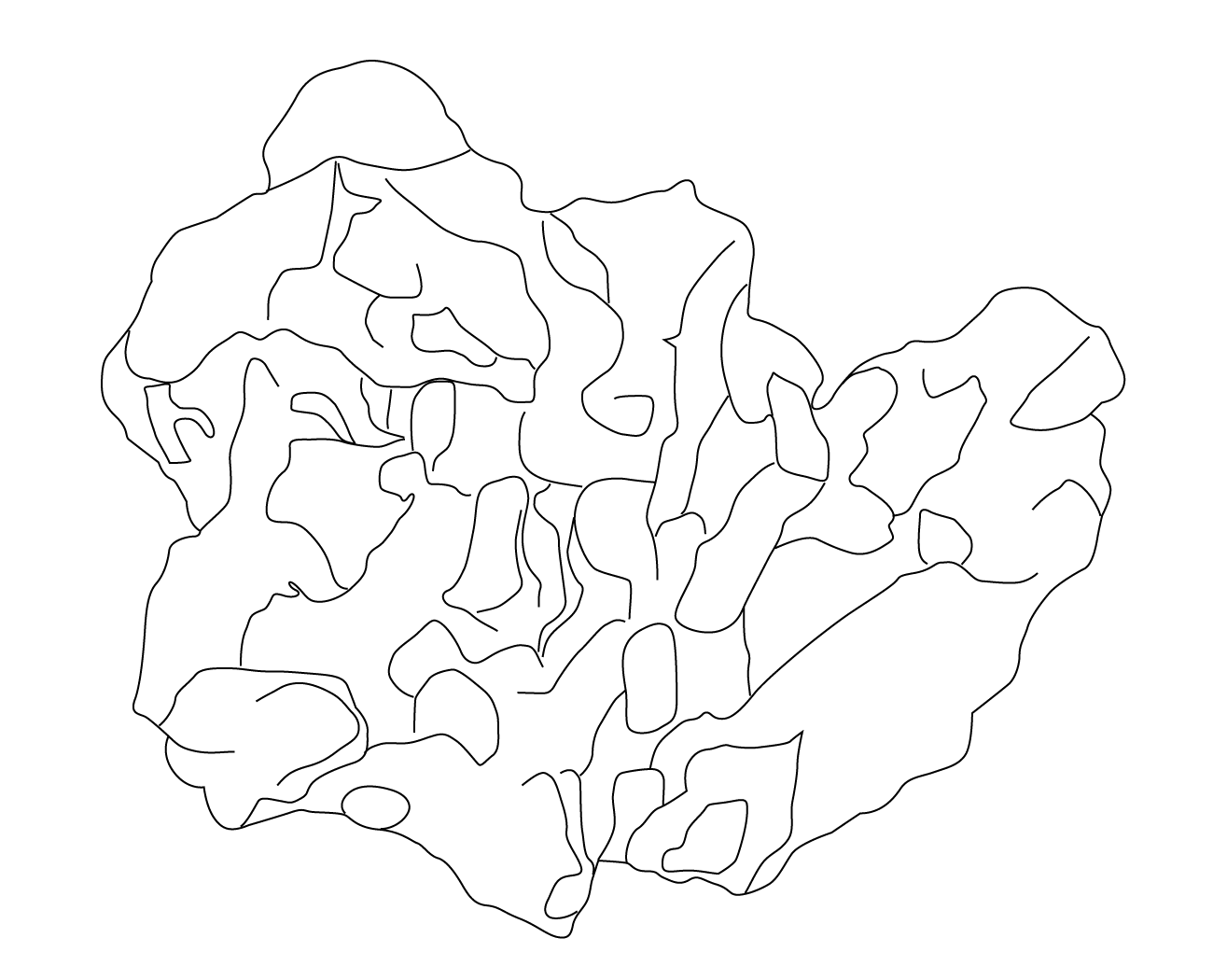

La météorite

La météorite

Le 14 février 1931, lorsqu’il entendit au-dessus de lui le bruit sourd de la fameuse météorite qui devait s’abattre sur sa maison, Oskar Serti pressentit qu’il allait en être la victime. Résigné, sa dernière pensée fut pour Catherine de Sélys, qu’il avait pourtant lâchement abandonnée cinq ans auparavant.

Le soudain rappel, en ce moment fatal, de l’exécrable comportement qu’il avait eu vis-à-vis de la pauvre Catherine, réveilla en lui un tel sentiment de dégoût qu’un violent soubresaut de répulsion envers lui-même le parcourut et l’écarta miraculeusement du danger.

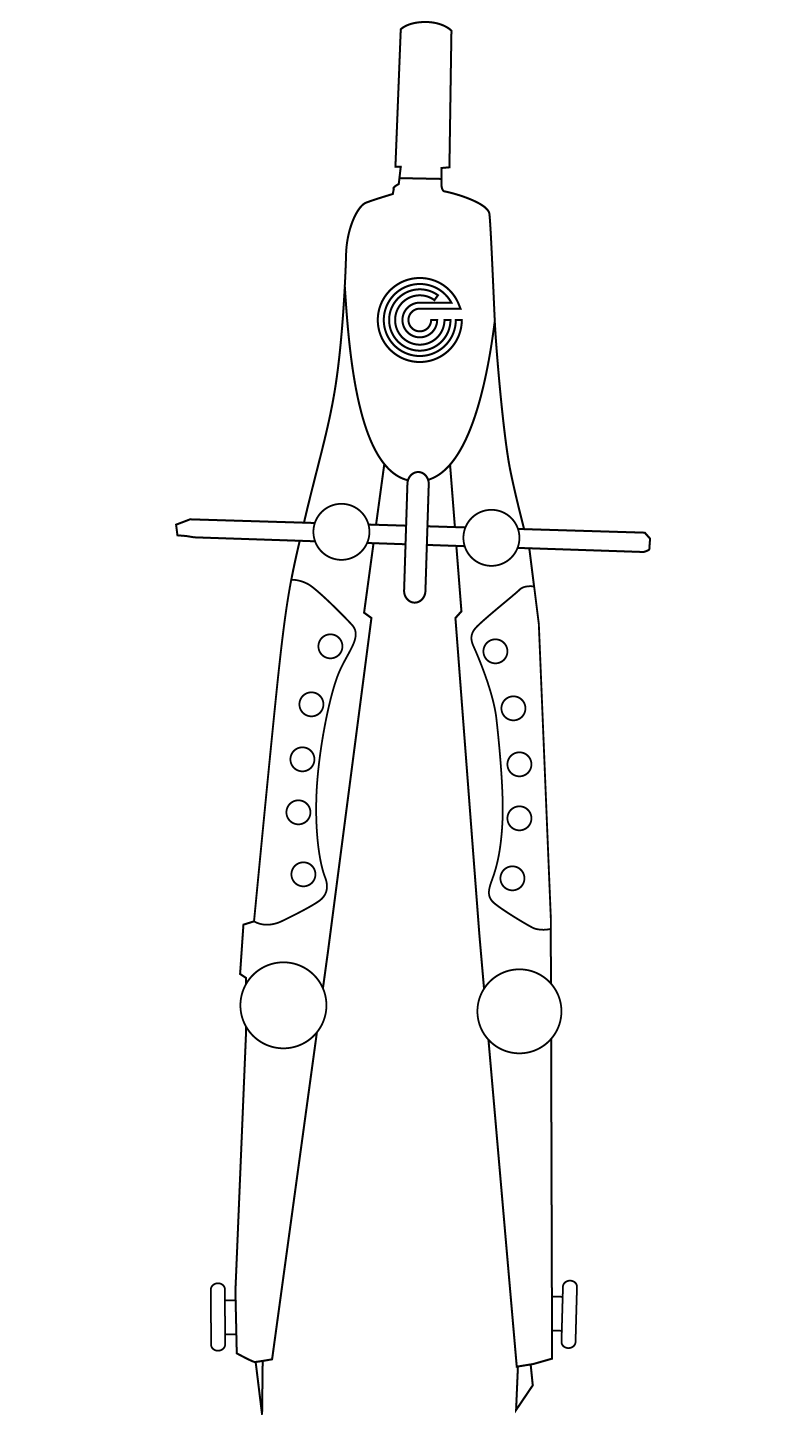

Le compas

Le compas

S’il voulait garder une chance de retrouver l’usage de la jambe gauche, Oskar Serti devait s’astreindre à la plier plus d’un millier de fois par jour.

Chaque après-midi, il attendait impatiemment la venue de l’infirmière pour s’accrocher à son épaule et commencer ses exercices de rééducation.

Serti s’en voulait d’être à ce point attaché à cette infirmière, car peut-être — malgré ses sourires — ne s’employait-elle à le remettre sur pied que pour mieux le renvoyer au casse-pipes.

Alors, pour fuir cette terrible perspective, il s’imagina qu’à chaque flexion, il faisait une enjambée sur la route qui le ramènerait au pays. Comme par enchantement, des paysages oubliés défilèrent dans sa tête et lui donnèrent un avant-goût du retour.

En moins d’un mois, Serti retrouva presqu’entièrement l’usage de sa jambe.

Et pourtant, le jour où il voulut marcher sans aide, il n’eut pas la force de quitter sa chambre. L’espoir du retour au pays, la crainte du renvoi au front, tout cela n’était qu’illusion. Il restait attaché à son infirmière comme à la branche fixe d’un compas dont la seule vertu avait été de lui apprendre à tourner en rond dans sa chambre.

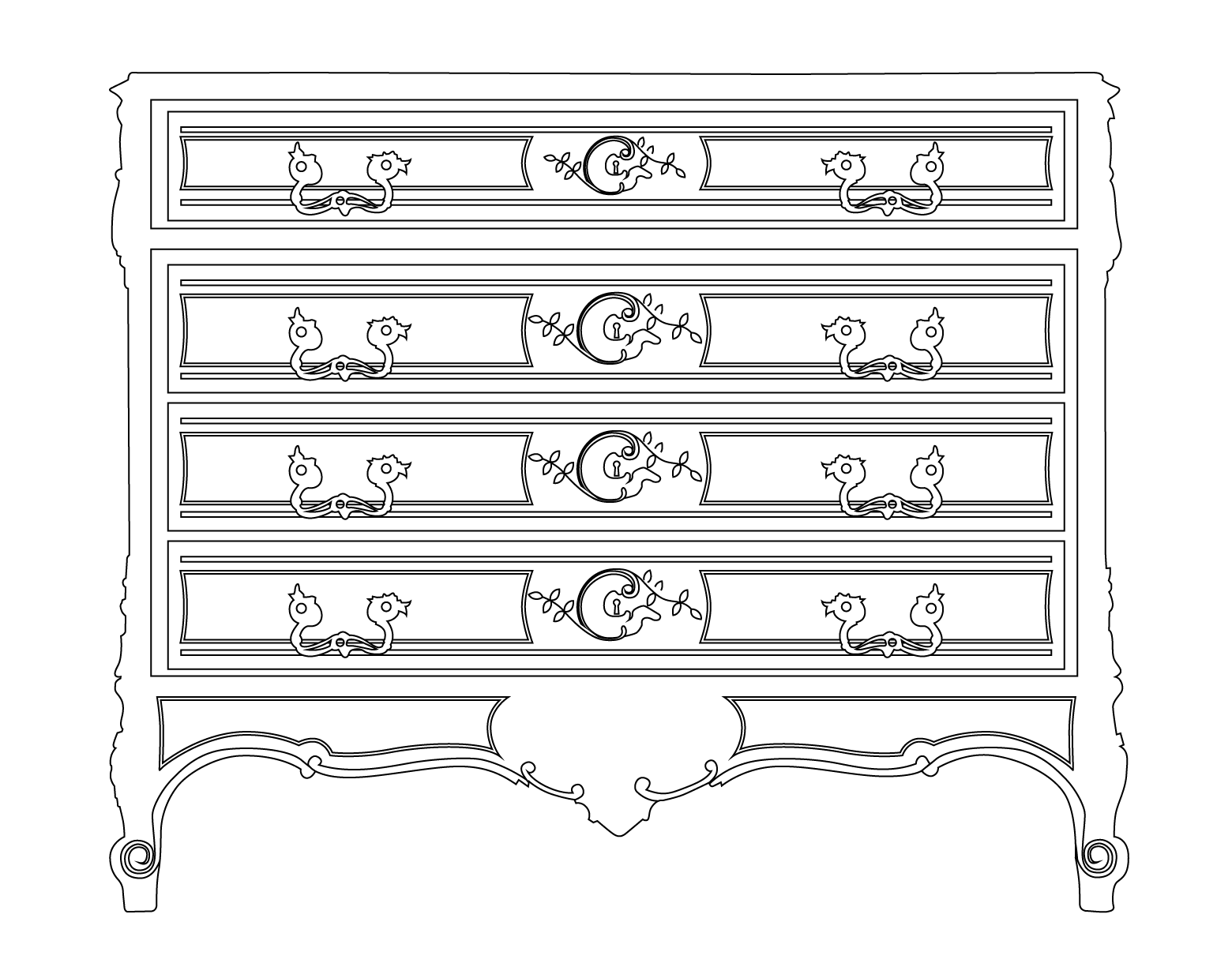

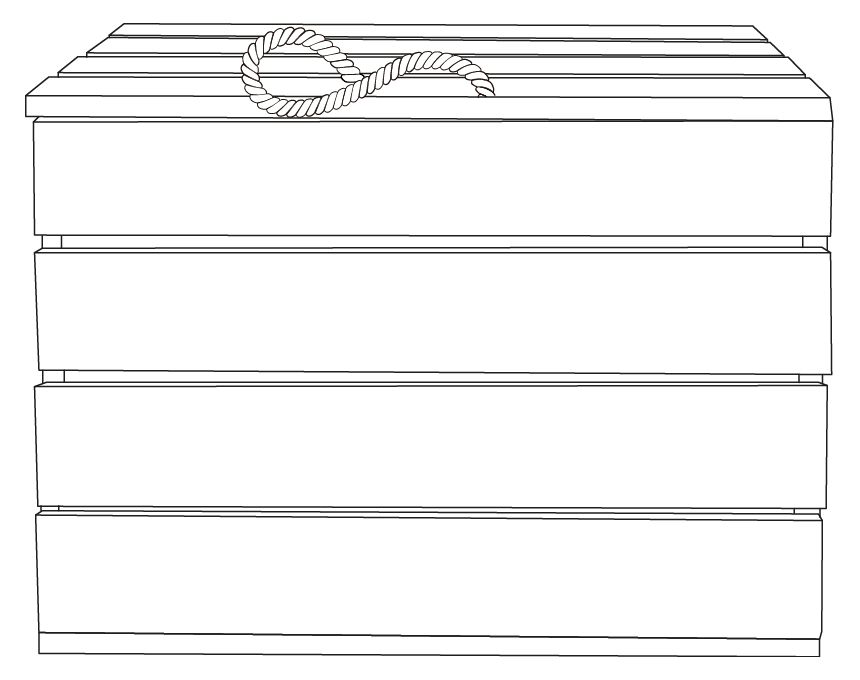

La commode

La commode

En mai 1917, Oskar Serti fut emmené à l’hôpital militaire. Chaque matin, une infirmière entrait dans sa chambre alors qu’il était encore à moitié endormi ; elle s’approchait de la commode et ouvrait le tiroir où se trouvait sa trousse de toilette. Elle laissait le tiroir ouvert une minute, le temps qu’Oskar s’imprègne de l’odeur du savon, puis le refermait d’un coup sec, puis le rouvrait et le refermait très rapidement douze fois ; puis elle ouvrait le tiroir où il cachait ses barres de chocolat, le laissait ouvert deux minutes, le refermait brutalement, puis l’agitait pour obtenir huit claquements ; puis passait au tiroir où il rangeait son tabac…

Grâce à cette complicité avec l’infirmière, Serti pouvait s’imaginer se réveiller dans sa propre salle de bain, s’entendre descendre les douze marches qui conduisaient à sa cuisine, y humer un grand bol de chocolat, puis remonter bruyamment les huit marches de l’entresol avant de retrouver son bureau et d’y allumer sa pipe…

Mais un matin, Serti en demanda trop ; il ne voulait plus quitter le souvenir de sa maison. Après la cuisine il voulu retourner à la salle de bain, puis dans la véranda, puis à nouveau dans le bureau, puis une troisième fois dans le grenier. L’infirmière ne s’y retrouvait plus dans les tiroirs ; Serti la sentit excédée. En se précipitant dans le claquement d’un escalier, elle se pinça méchamment le doigt. Elle se raidit, retint sa respiration, puis ouvrit un tiroir qu’elle n’avait encore jamais ouvert ; un tiroir qui ne rappelait rien du tout à Serti. Elle le laissa grand ouvert, puis quitta la chambre sans dire un mot.

Oskar Serti ne savait pas ce qu’il y avait dans ce tiroir. Mais l’odeur inconnue qui s’en dégageait s’introduisit sournoisement dans sa maison et lui déroba un à un tous ses souvenirs.

Les ombres

Les ombres

Lorsque le soir tombait dans sa chambre et que les meubles, seulement éclairés par la lune, se détachaient en ombres chinoises sur les murs, Oskar Serti sentait monter en lui des craintes que rien pourtant ne justifiait. Il mettait son état sur le compte d’anciennes peurs d’enfant et, pour mieux les évacuer, allongeait son bras, cabrait le pouce, tendait l’index et le majeur en avant, repliait l’annulaire et l’auriculaire, puis se mettait à tirer sur toute forme suspecte en imitant le bruit des balles.

Régulièrement, le sommeil gagnait Oskar avant qu’il n’ait rendu les armes.

L’infirmière de nuit ne manquait jamais une occasion de venir voir sa main crispée déposée sur le bord du lit. Elle savait bien qu’une simple caresse de sa part aurait pu détendre Oskar et le libérer de ses vieux démons ; mais elle se refusait à la moindre intervention. Cette main armée lui semblait chargée de tant de croyances qu’elle se sentait protégée par elle lors de sa ronde dans la pénombre de l’hôpital.

Le petit papier

Le petit papier

En 1934, j’étais venu à la Maison de la Poésie assister à une conférence dont j’ai totalement oublié le sujet. La seule chose dont je me souviens, c’est que, juste avant la causerie, alors que j’étais appuyé contre le mur en train de discuter avec quelques amis, je vis entrer dans la pièce la poétesse Marina Morovna. Nous ne nous étions encore jamais parlé, mais, fervent admirateur de son oeuvre, cela faisait bientôt deux ans que je lui écrivais des lettres enflammées sans obtenir la moindre réponse. Je ne sais toujours pas quelle inconscience me poussa à me présenter à elle. Au moment où je lui serrai la main tout en lui donnant mon nom, je vis qu’elle s’empara discrètement d’un petit papier qui se trouvait dans ma main. Elle le glissa dans son sac et me dit d’un air complice : « Décidément, vous êtes délicieusement obstiné, ne soyez plus malheureux, celle-ci je la lirai ».

J’étais vraiment perturbé, car je ne voyais absolument pas d’où pouvait provenir ce billet qui m’était parfaitement inconnu. Ce n’est que lorsque je revins vers mes amis que je compris : avant de me présenter à Marina Morovna, l’émotion de lui parler enfin m’avait trempé de la tête aux pieds et j’avais essuyé mes mains beaucoup trop moites contre le mur pour qu’on ne me voie pas ; et c’est ainsi qu’un morceau de papier peint légèrement décollé s’était encastré dans ma chevalière sans que je m’en rende compte, laissant croire à Marina que je le lui offrais. Au moment où la conférence débuta, il était déjà beaucoup trop tard pour que j’écrive la moindre chose sur la seule de mes lettres que Marina avait daigné lire.

Extrait d’un entretien radiophonique avec Oskar Serti peu avant sa mort.

La lézarde

La lézarde

Lorsqu’il quitta la maison paternelle à l’âge de dix-huit ans, Oskar Serti s’installa dans une mansarde voisine de celle du poète Virgil Bànek. S’il ne pouvait y entendre distinctement la parole du poète, Serti parvenait, en collant son dos contre la paroi qui les séparait, à sentir résonner au travers de son propre corps les vers que Virgil Bànek, appuyé de l’autre côté, récitait chaque nuit d’une voix ténébreuse.

Devenu lui-même écrivain en 1902, Oskar Serti se rappela cet épisode et organisa ses toutes premières lectures publiques dans des appartements où il priait les invités de s’adosser à un mur, avant de s’enfermer seul dans une pièce adjacente. Il commençait alors à y marmonner ses textes d’un ton grave, consciencieusement appuyé de l’autre côté de la cloison qui rassemblait les auditeurs censés vibrer à ses propos.

Malheureusement, la démarche de Serti fut parfaitement incomprise, et de nombreuses personnes l’accusèrent même de manquer singulièrement de courage face au public, et surtout face à ses propres textes. En mars 1955, après son long et brillant exil, Serti revint au pays couvert d’honneurs. Lors d’une visite très remarquée auprès des murs de ses premières lectures, Serti s’attarda sur les profondes lézardes qui s’en étaient emparées.

Devant une assistance principalement composée de ceux qui l’avaient jadis tant critiqué, Serti minimisa superbement le rôle joué par le fameux tremblement de terre de novembre 1954, et non sans lyrisme, justifia l’origine de ces fissures par le fait que ses textes avaient enfin réussi à percer l’incompréhension dans laquelle on les avait si longtemps contenus.

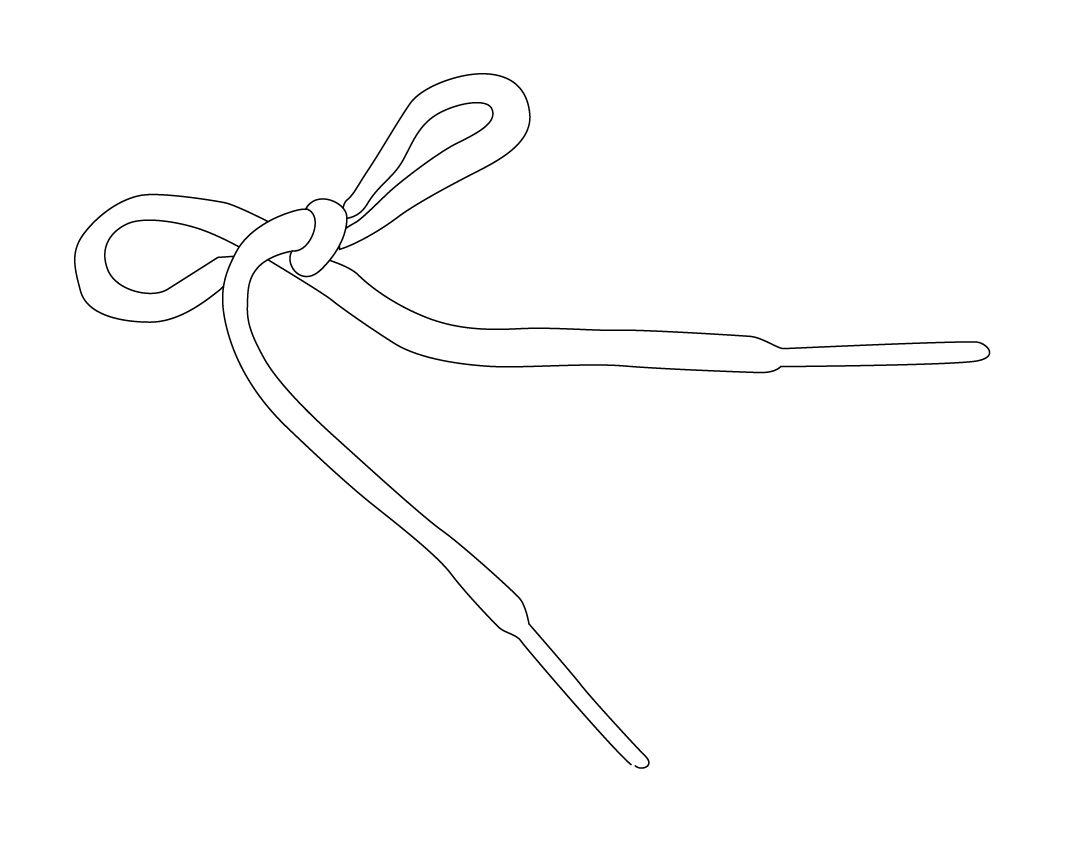

Le lacet

Le lacet

Rien n’enchantait plus Oskar Serti que de s’abandonner complètement dans la musique. Bien sûr, les soirs de concert, il avait toujours un peu peur que son état de béatitude ne le fasse se répandre littéralement sur son fauteuil. Pour garder un minimum de tenue, il apportait un soin tout particulier à la façon de s’habiller. Ainsi, une semaine avant un concert, il passait chez le tailleur, cherchait le noeud papillon, le costume, les chaussures qui allaient maintenir au mieux l’apparence extérieure de son corps.

Un soir où il savait que le programme risquait de le plonger dans une complète extase, Oskar Serti s’était habillé avec la précaution la plus extrême. Et pourtant, en écoutant son morceau préféré, son pied attira son attention. Il battait la mesure d’une façon inconnue. Il regarda sa main, elle aussi réagissait bizarrement. Serti se sentit dépassé par ce qui se passait en lui. Comme si la musique s’adressait à chacun de ses membres en particulier, et que chacun de ses membres réagissait à sa propre manière. Peut-être avait-il serré trop fort ses boutons de manchettes, lacets de chaussures, noeud papillon ; et les différentes parties de son corps en avaient profité pour prendre leur autonomie. Il dénoua le tout et put enfin se retrouver. Mais l’émotion qu’il venait de vivre l’avait tant perturbé qu’il ne parvint malheureusement plus à reprendre contact avec la musique.

À côté de lui, dans sa petite robe d’été, sa voisine semblait flotter dans la musique ; son corps et son âme ne paraissaient faire qu’un.

Discrètement, Oskar Serti se pencha pour renouer sa chaussure. Discrètement, il passa son lacet autour de la cheville de sa voisine, la sachant bien trop abandonnée pour se rendre compte que quelqu’un tentait de se glisser dans son ravissement.

Le chapeau

Le chapeau

Le 17 septembre 1914, alors qu’il ne l’avait plus revue depuis des années, Oskar Serti vint au rendez-vous que Catherine de Sélys lui avait fixé en gare de Nantes. Après un regard furtif autour de lui, il la découvrit au fond de la gare en train de parler à un inconnu dont le chapeau et le manteau étaient pratiquement identiques à ceux qu’il avait l’habitude de porter auparavant. Il se dit que Catherine avait dû prendre cet homme pour lui-même et, profondément déçu par cette méprise, décida de reprendre aussitôt le train pour Paris, sans même lui signaler sa présence. Seul dans son compartiment, Serti pensa soudain avec angoisse qu’il n’avait pas vraiment dévisagé la jeune femme parlant à l’inconnu. S’il l’avait prise pour Catherine, c’était uniquement à cause de la petite robe imprimée qu’elle portait si souvent à l’époque où ils vivaient ensemble.

Le projecteur

Le projecteur

Au printemps 1937, Oskar Serti fut appelé à Hollywood par la Metro-Goldwyn-Mayer pour réaliser un film sur les amours passionnées de Sandor Ferenczy (Miskolc, 1873 - ?, 1933). Après trois années de travail intensif, Serti acheva enfin son film, qui retraçait dans ses moindres détails la vie mouvementée du célèbre pionnier hongrois de la psychanalyse.

Mais, lors de l’avant première, les producteurs refusèrent de distribuer un film de plus de sept heures et sommèrent Oskar Serti de le réduire à un maximum de deux heures dix minutes.

Oskar Serti ne pouvait accepter de voir son oeuvre ainsi amputée pour une simple question de minutage. Après le départ des producteurs, il resta seul en salle de projection pour visionner une dernière fois son film dans l’état où il l’avait conçu. Il en profita au passage pour photographier l’écran avec un appareil dont le temps de pose correspondait à la durée de son film. Après quoi, il détruisit toutes les copies existantes de son film.

Le lendemain, il laissa sur le bureau des producteurs un exemplaire de la photographie de son film, en leur signifiant qu’elle constituait le seul résumé valable de son oeuvre.

La cigarette

La cigarette

Le soir du 13 septembre 1921, lassé d’attendre entre les quatre murs de son appartement du septième étage, Oskar Serti alla se poster à la loggia pour mieux guetter l’arrivée de Catherine de Sélys dans l’escalier B qui menait chez lui.

Chaque fois qu’il entendait s’ouvrir la porte principale de l’immeuble, Serti frémissait à l’idée de voir enfin apparaître Catherine au bas des marches ; mais systématiquement les bruits de pas disparaissaient dans les escaliers A ou C.

Après une heure d’attente, il donna un petit coup sur la cigarette qu’il venait de griller nerveusement, en se disant que si Catherine n’arrivait pas avant que le petit bloc cylindrique de ses cendres ne touche le sol du rez-de-chaussée, toute illusion serait perdue.

Malheureusement, au cours de leur chute, les cendres se dispersèrent dans les airs et aucun élément ne toucha le sol.

Serti fut alors saisi par l’angoisse que rien ne pourrait jamais prendre corps dans cette cage d’escalier : les bruits de pas, les cendres, tout s’évaporait. Un moment même, poussé par la volonté de voir enfin quelque chose d’important se produire, il voulut enjamber cette balustrade pour aller s’écraser au sol.

Mais comme il aurait dû s’y attendre, cette idée s’évanouit aussi rapidement qu’elle n’était apparue.

La photo de presse

La photo de presse

En décembre 1922, une exposition du peintre Pierre Lipart fut inaugurée à la galerie du Jeu de Paume en présence de Catherine de Sélys.

La semaine suivante, les actualités cinématographiques ne manquèrent pas de célébrer l’événement en inondant leurs reportages de prises de vues de Catherine de Sélys. Aussitôt, d’éminents responsables culturels s’indignèrent de voir que dans leur présentation de l’exposition, aucun de ces reportages n’avait reproduit une seule oeuvre de Lipart, comme si le goût du sensationnel l’avait emporté sur l’amour de l’art. Oskar Serti, fervent admirateur de Catherine de Sélys, réagit brutalement à ces critiques. Profitant d’une rubrique qu’il tenait dans l’Aurore, Serti fit remarquer que Catherine transcendait instantanément tout ce qui la faisait vibrer, et qu’il ne voyait aucune différence entre son merveilleux visage imprégné d’une peinture de Lipart ou une peinture de Lipart elle-même. Emporté par sa ferveur, Serti alla même jusqu’à se prétendre capable, à partir de n’importe quel film de Catherine de Sélys pris au cours du vernissage, de retrouver avec précision quelle oeuvre de Lipart éclairait son visage.

Oskar Serti reçut alors un billet de Catherine le suppliant de ne pas donner suite à son généreux pari. Votre article m’a profondément touchée, lui écrivit-elle, mais au risque de vous décevoir, je dois vous avouer n’avoir jamais, au cours de ce vernissage, jeté un regard sur une oeuvre de ce Lipart. Ne persistez pas à vous faire une trop haute opinion de moi-même.

Serti ne fut pas trop surpris de l’aveu de Catherine de Sélys. Une artiste qui avait côtoyé les plus grands créateurs, qui avait donné à leurs oeuvres des reflets jusqu’alors insoupçonnés, n’avait, bien entendu, plus besoin de regarder une oeuvre en face pour la connaître intimement. Catherine possédait ce don rarissime de la révélation, mais elle ne s’en rendait pas compte ; elle pensait passer à côté des choses, alors qu’en réalité les choses se réfléchissaient naturellement en elle comme dans un merveilleux miroir.

Lorsqu’il eut enfin la chance de se retrouver en face d’elle, Serti ne put s’empêcher de lui faire une cour effrénée ; mais il lui trouva soudain une expression tellement insignifiante qu’il se demanda si elle ne reflétait pas tout simplement la platitude des propos enflammés qu’il venait de lui tenir.

Le manuscrit

Le manuscrit

Au cours de son morne exil londonien, Oskar Serti se demandait, chaque fois qu’il perdait son temps dans la station de métro Earl’s Court, pourquoi les usagers choisissaient d’emprunter un portillon automatique plutôt qu’un autre.

Pourquoi telle personne passait-elle chaque jour par le même portillon ? Quels points communs pouvaient bien partager tous ceux qui se suivaient dans un même passage ?

Après plus d’un mois d’observation quotidienne, Serti écrivit avec une passion insoupçonnée un petit opuscule illustré sur la question.

Mais le matin où il voulut prendre le métro pour proposer son manuscrit à un éditeur, il se retrouva paralysé devant les différents portillons. Lui qui venait d’étudier en détail les comportements spécifiques à chaque passage, ne parvenait à se retrouver dans aucun d’entre eux. Préférant ne pas s’engager dans une voie qui ne lui correspondait pas, il se résolut à sauter par dessus la barrière de service.

Lorsque, pour son malheur, un contrôleur attentif l’intercepta en flagrant délit, Serti pensa justifier son geste en montrant son étude. Il se rendit alors compte, qu’au moment de son saut, son manuscrit avait glissé de sa poche pour s’éparpiller de l’autre côté de la barrière.

Retenu par son intraitable gardien, Serti eut tout le temps de voir ses feuilles piétinées par un groupe d’écoliers ; il eut même le loisir de se demander pourquoi certains d’entre eux marchaient uniquement sur les textes, tandis que d’autres avaient choisi de s’en prendre exclusivement aux illustrations.

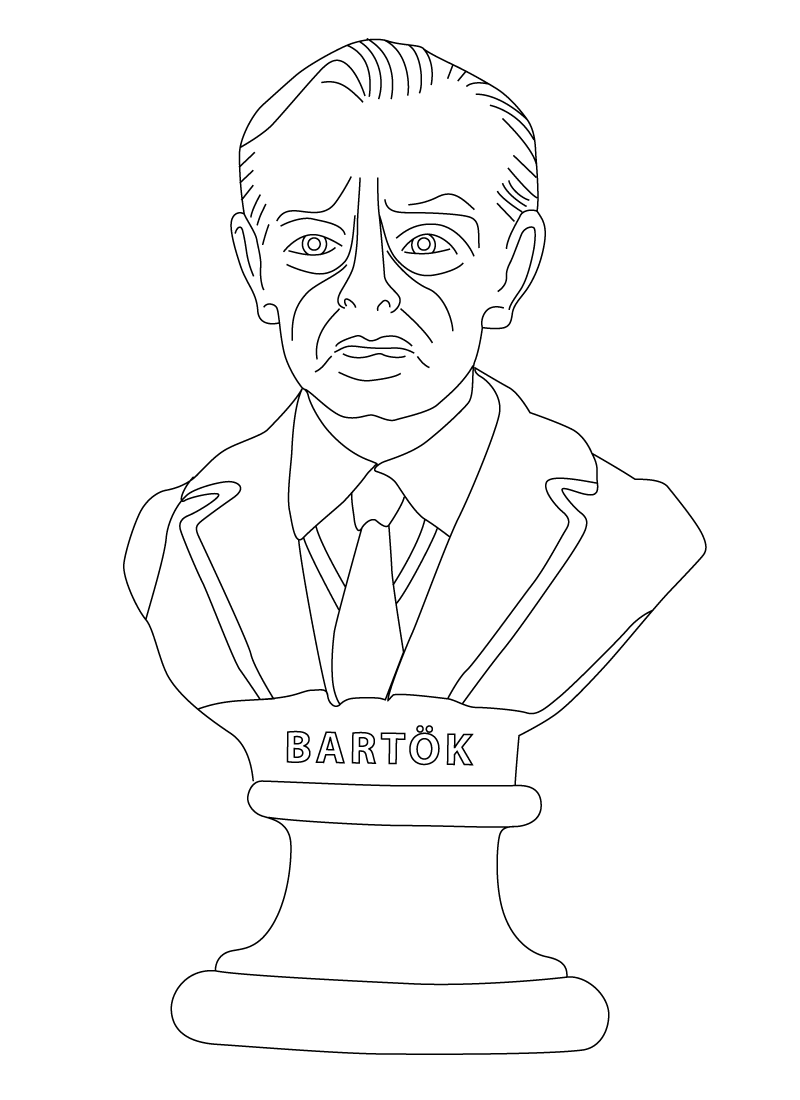

Le buste

Le buste

Depuis des années, Oskar Serti cherchait à avoir une entrevue avec la pianiste Catherine de Sélys. Mais il la plaçait tellement haut dans son coeur, qu’il n’aurait pu lui avouer sa flamme que dans un lieu chargé d’une certaine solennité.

Un soir de concert, prenant son courage à deux mains, il se précipita sur elle dans la salle impériale. Au moment de l’accoster, comme s’il prenait soudain conscience de l’énormité de son audace, il eut un brusque mouvement de recul qui le fit heurter un socle supportant le buste de marbre de Béla Bartók.

La statue se mit à vaciller dangereusement. Serti la regarda sans tenter le moindre geste. Il s’en remit totalement à la fatalité. Si la statue tombe, se disait-il, tous mes espoirs d’entrer en contact avec Catherine seront brisés. Dans le cas contraire, je parviendrai à installer une relation durable avec elle.

La statue continuait de chanceler. Tantôt, emportée par une lourde mèche de cheveux, elle penchait vers la droite ; tantôt, contrebalancée par une force inverse — on dit que les grands créateurs ont l’hémisphère gauche du cerveau très développé — elle s’inclinait de l’autre côté.

Puis le grondement sourd du balancement se calma et la statue retrouva son équilibre.

Quand il se retourna, Serti vit Catherine tomber à la renverse. Ne craignez rien, murmura-t-elle à Serti qui s’était précipité sur elle, ce n’est qu’un vertige. Le moindre mouvement exécuté par Bartók a toujours eu beaucoup trop d’effet sur moi.

Les portes

Les portes

Quinze jours avant d’assister à n’importe quel concert, Oskar Serti éprouvait déjà le plaisir de se retrouver bientôt dans un lieu où il se sentait parfaitement bien. Là-bas, il n’avait plus besoin de penser à quoi que ce soit. Tout ce qu’il devait faire lui venait naturellement. C’était comme s’il était porté par le bâtiment. Qu’il entende le moindre petit papier déchiré, et il savait que les ouvreuses venaient de se mettre à l’ouvrage. Qu’il sente un léger courant d’air venant de l’étage, il savait que les portes de sa loge venaient de s’ouvrir et qu’il pouvait monter. Qu’il perçoive une infime baisse de lumière et il savait qu’il devait regagner son fauteuil. Il avait totalement assimilé l’esprit du lieu.

Un jour pourtant, au moment de pousser la porte d’entrée, il se sentit pris d’un vertige. Et si je n’étais devenu qu’un objet parmi d’autres dans ce bâtiment, incapable de penser par moi-même, incapable peut-être de ressentir par moi-même ; peut-être que je n’applaudis pas un concert parce que je l’aime bien, mais uniquement parce que le lieu me l’impose.

Il resta figé sur place. Toutes ces questions l’empêchaient d’entrer dans le hall. L’heure du concert approchait dangereusement. Il eut pourtant la grande surprise de voir, au travers de la porte vitrée, que personne ne bougeait à l’intérieur.

Il ne savait pas que tout le monde l’attendait. Au fil du temps, sa faculté d’anticiper le moindre déplacement, le moindre événement qui allait se produire avait fait de lui un point de repère obligé pour chacun des spectateurs.

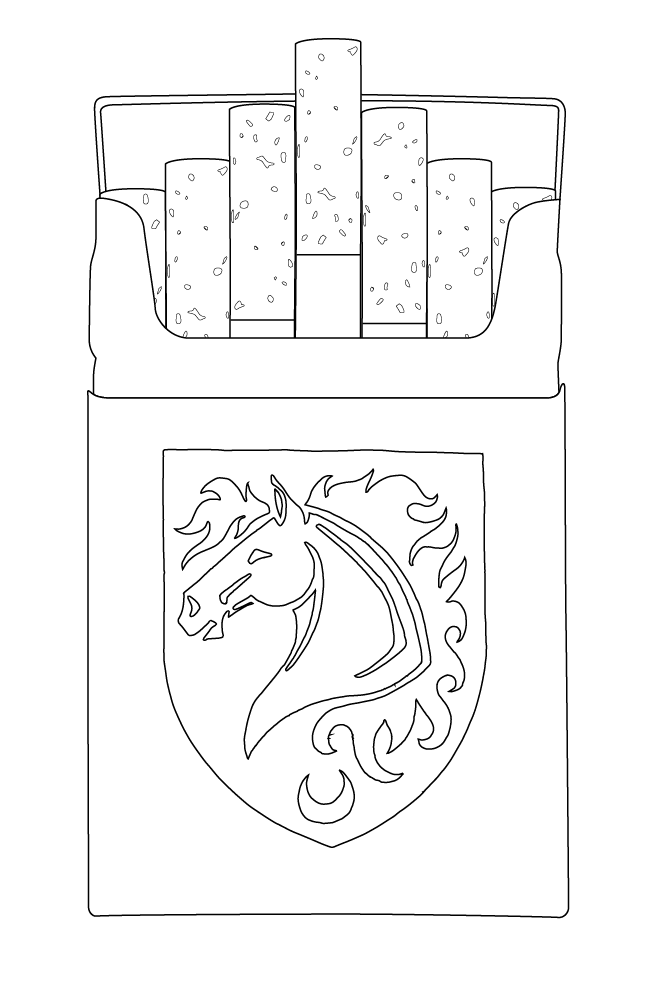

Le paquet de cigarette

Le paquet de cigarette

Verdun, le 21 février 1916.

Ma Catherine,

Ça y est, maintenant je sais ce que c’est. On s’est fait tirer dessus toute la nuit. Les balles passaient incroyablement bas.

Pour me protéger, j’ai dû me coucher sur le corps d’un jeune breton qui venait de tomber. Je ne le connaissais même pas, c’était un nouveau.

J’étais tellement collé à lui qu’au moment où il a passé l’arme à gauche, j’ai senti son dernier souffle.

J’ai toujours son haleine en moi, cette odeur de tabac. C’est incroyable, son haleine m’écoeurait plus que l’horreur de sa mort.

Au petit matin, ceux d’en face sont arrivés. Ils venaient achever les survivants. J’ai fait le mort. J’étais complètement imprégné du sang de l’autre ; je crois que c’est ça qui m’a sauvé.

Je t’en prie, envoie-moi des cigarettes, je lui dois bien ça.

Ton Oskar

Paris, le 15 mars 1916.

Mon Oskar,

Ta lettre m’a profondément troublée. Je ne sais si tu me dis la vérité ou si tu me forces à t’avouer quelque chose.

Et bien je vais tout te dire : il y a un peu plus d’un mois, en allant à la caserne te poster un colis, j’ai croisé ce jeune breton qui allait rejoindre ton bataillon.

Il me faisait penser à toi la veille de ton départ. Je ne sais pas ce qui m’a pris, je lui ai demandé de me suivre jusqu’à la maison pour y passer ses dernières heures de liberté.

Mais il ne s’est rien passé. Nous nous sommes seulement étendus l’un à côté de l’autre. Je lui ai demandé d’accepter un jeu : que je puisse l’appeler par ton nom et qu’il me réponde comme s’il était toi. Il a joué ton rôle en échange de quelques cigarettes.

Je te jure que je ne me souviens même plus de son haleine.

Reviens-moi vite,

Ta Catherine

Le contenu de ces lettres — dont les originaux n’ont malheureusement jamais été retrouvés — a pu être reconstitué grâce à un examen approfondi des deux buvards respectivement utilisés par Oskar Serti et Catherine de Sélys les 21 février et 15 mars 1916.

L'agenda

L'agenda

Un mois avant d’aller au concert, Oskar Serti traça dans son agenda une croix à la date du jour tant attendu.

Chaque matin, dès qu’il ouvrait son agenda, Serti passait de longues minutes à rêver devant sa croix. Plus que 29 jours, plus que 28 jours… Un matin, il rajouta une branche à sa croix. Oh, on dirait une petite étoile. Plus que 16 jours, plus que 15 jours… Plus que deux jours, plus qu’un jour… Mon étoile, tu es à portée de main.

Le soir du concert, dès qu’il passa entra les mains de l’ouvreuse qui paraphait distraitement les billets, Serti fut paralysé par l’infâme gribouillis qu’elle venait de laisser sur son billet. Jamais une telle horreur ne m’ouvrira les portes de la musique. Il voulut lui montrer comment tracer une croix valable au stylo.

Les spectateurs s’impatientaient, mais Serti n’en démordait pas. Il insistait tellement pour entreprendre sur-le-champ la formation accélérée de l’ouvreuse, qu’on le pria de quitter les lieux.

Et tandis que la musique commençait à remplir la salle, Oskar Serti rentrait chez lui en regardant les étoiles déchirer le ciel. Plus que dix minutes, se disait-il, plus que cinq minutes… et je retrouve mon cher agenda.

Le petit morceau de papier

Le petit morceau de papier

Lorsqu’il était titulaire de la Chaire d’Esthétique de l’Université Catholique de Vienne, Oskar Serti voyait dans les examens de fin d’année une occasion inespérée d’avoir un tête-à-tête avec ses étudiantes préférées. Avant le passage de chacune d’entre elles dans son bureau, il épinglait fébrilement sur le battant de la fenêtre, un petit morceau de papier où il avait inscrit à l’encre rouge : « Ne regardez surtout pas au plafond ». Au cours de l’entretien, les jeunes filles ne manquaient jamais de tomber sur son inscription. Profondément troublées par les effets pervers de cette étrange recommandation, aucune, malgré une apparente indifférence, ne parvenait à résister à la tentation. Rongées par une trop éprouvante retenue, elles bravaient toutes un instant l’interdit en jetant éperdument les yeux au plafond, comme brutalement attirées par une force mystérieuse.

Le temps de leur naïf abandon, rien n’empêchait alors Serti de les déshabiller impunément du regard.

Lors de sa dernière année d’enseignement, Oskar Serti voulut garder un souvenir de ces moments privilégiés, et dissimula habilement une caméra entre deux livres de sa bibliothèque.

Plus tard, lorsqu’il visionna ses films clandestins, il fut ébloui par l’extraordinaire expression d’émerveillement qui émanait de ses étudiantes lorsqu’elles regardaient au plafond. Gonflé d’amertume, il prit alors conscience que jamais il n’avait partagé cette intense émotion avec elles, trop esclave, au moment des faits, de ses bas instincts.

Une fraction de seconde, Serti eut l’intention de retourner dans son ancien bureau, pour goûter enfin aux vertus de ce plafond qu’il avait stupidement négligé durant tant d’années ; puis il se rebiffa, soudainement envahi par le soupçon que peut-être ses étudiantes s’étaient jouées de lui ; peut-être avaient-elles simulé à tour de rôle une profonde béatitude, pour le seul plaisir de l’amener lui aussi à lever la tête.

Le socle

Le socle

Le 27 septembre 1936, au Musée des Beaux-Arts d'Ostende, Oskar Serti regardait par hasard sa main droite négligemment déposée sur un socle vide, lorsqu’il ressentit la singulière impression qu’elle ne lui appartenait plus. Heureusement, ce sentiment disparut aussitôt qu’un gardien remit un buste de marbre si machinalement à sa place qu’il ne vit pas les cinq doigts d’un visiteur perdu dans ses pensées.

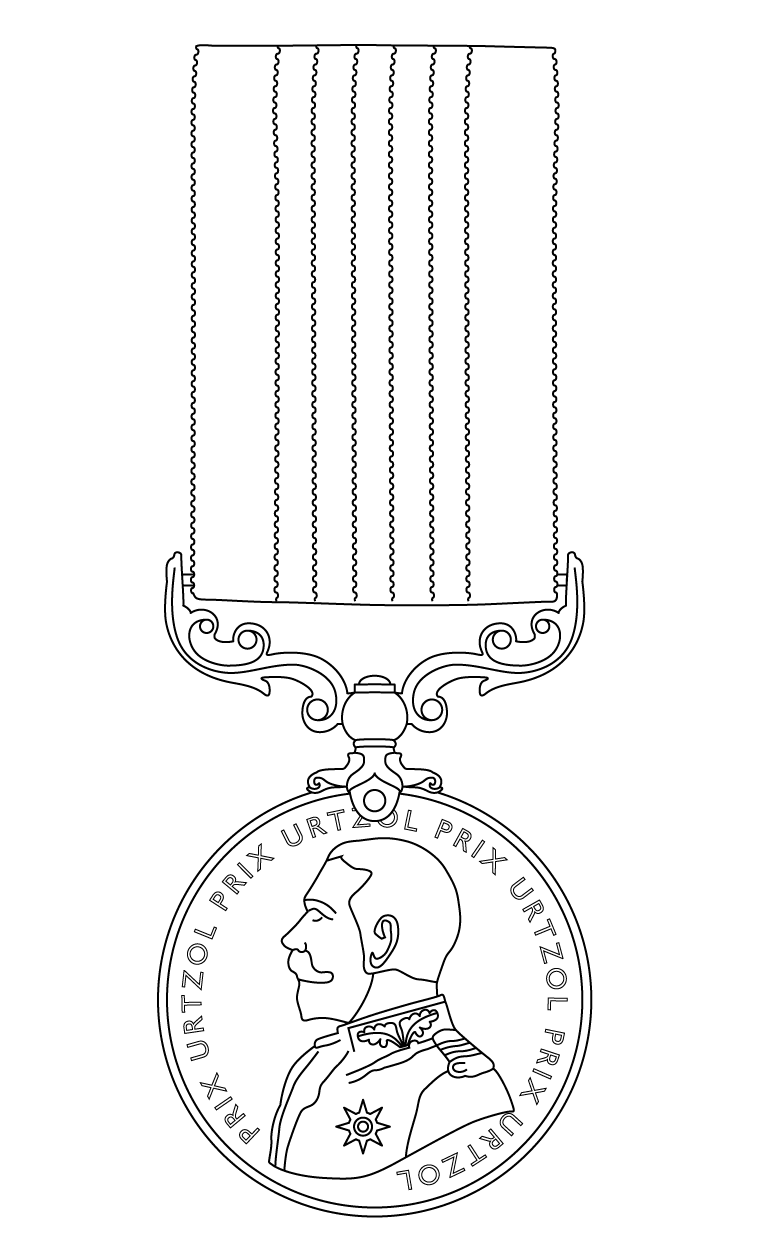

La médaille

La médaille

Le 13 juin 1955, à midi précis, Oskar Serti attendait à un feu rouge, évaluant jusqu’à l’obsession ses chances d’obtention du prix Urtzol (l’équivalent hongrois du Goncourt).

Par superstition, Oskar se mit en tête que s’il parvenait à la borne centrale avant l’homme au costume gris qui se trouvait sur le trottoir d’en face, le prix Urtzol serait à lui…

… Dès que le feu passa au vert, Serti pressa discrètement le pas pour atteindre le premier la borne. Soudain, malgré sa mauvaise vue, il aperçut avec effroi le piéton qu’il s’était choisi comme adversaire se mettre lui aussi à traverser anormalement vite. Dans un subit accès paranoïaque, Serti se représenta un instant cette personne au costume gris comme son grand concurrent pour l’Urtzol, qui se prêtait, par un extraordinaire concours de circonstances, au même jeu que lui…

… Pour que le prix ne lui échappe pas, il se lança, malgré son grand âge, dans une course folle qu’il acheva effondré, presqu’ évanoui, au pied de la borne centrale.

Pour éviter que ce type de situation ne se reproduise à nouveau, Oskar Serti prit la ferme résolution de ne plus penser du tout à ce prix, et se persuada de ses bonnes intentions en se disant que s’il parvenait à se remettre debout avant que le feu ne redevienne rouge, l’Urtzol lui sortirait définitivement de la tête.

Le 13 juin 1955, à midi précis, dans son costume gris des grands jours, Victor Lurkin attendait à un feu rouge, impatient de se précipiter dans les bras d’Oskar Serti qu’il apercevait enfin de l’autre côté de la rue. Lurkin, qui avait appris, suite à une indiscrétion, la nomination de Serti pour le prochain prix Urtzol, venait de parcourir la ville à sa recherche pour avoir le privilège de le lui annoncer le premier…

… Alors qu’ils étaient encore à plusieurs mètres l’un de l’autre, Lurkin remarqua une expression anormalement crispée sur le visage d’Oskar Serti, et le crut victime d’un malaise qu’une trop forte émotion née de leur rencontre inopinée aurait provoquée. Il courut en catastrophe jusqu’à lui…

… À la borne centrale, Lurkin trouva Serti dans un tel état, qu’il préféra ne pas lui annoncer une nouvelle susceptible de le perturber plus encore.

Cette décision d’éviter toute allusion au fameux prix Urtzol produisit soudain un tel sentiment de libération au plus profond de lui-même, que Victor Lurkin se demanda un instant si, malgré le fait qu’aucun de ses manuscrits n’avait encore été publié, il ne rêvait pas inconsciemment de l’Urtzol, et si, lassé de ses propres désillusions, ou poussé par une jalousie insoupçonnée, il ne préférait pas secrètement ne plus penser du tout à ce prix.

Le stylo

Le stylo

Au terme d’une étude consacrée à la Taille du Marbre en Île-de-France, Oskar Serti se rendit le 3 octobre 1921, dans l’atelier de sculpture de l’école des Beaux-Arts de Paris. Pour ne pas déranger les élèves au travail, il s’installa sur le petit balcon qui surplombait d’une dizaine de mètres l’atelier principal et lui offrait ainsi une parfaite vue d’ensemble.

Il découvrit alors, parmi les blocs que taillaient les étudiants, un buste dont les lignes — pourtant à peine esquissées — réveillaient en lui l’image vibrante de Catherine de Sélys. Serti se sentit tellement bouleversé par cette ébauche qu’il dut se cramponner à cette balustrade pour éviter la chute. Depuis des mois, il rêvait d’écrire à Catherine une lettre lui révélant la véritable nature de ses sentiments, et voici qu’enfin — par la seule présence de ce buste — lui venaient à l’esprit les mots justes. Il s’empara aussitôt de son carnet pour les y noter le plus rapidement possible. La ressemblance avec Catherine était en effet purement fortuite, et d’un instant à l’autre, elle disparaîtrait sous les coups de burins chargés de rendre les traits potelés du modèle installé au centre de l’atelier.

Malheureusement, Serti ouvrit son stylo si brusquement que toute l’encre s’en échappa avant même que le moindre mot ne fût écrit. La déception l’empêcha d’apercevoir, dix mètres plus bas, l’état de grâce dans lequel se trouvait un apprenti sculpteur : alors qu’il venait d’entailler le marbre à hauteur d’une petite veine, celui-ci vit soudain couler de l’incision une longue traînée bleue qui lui ôta toute envie de donner d’autres coups dans la pierre.

Le plancher

Le plancher

Le matin du 6 avril 1915, Oskar Serti reçut une lettre du Ministère de la Guerre, le priant de bien vouloir rejoindre le front.

La nuit même, il se réveilla en transpiration, tenaillé par l’angoisse de sentir le monde s’écrouler sous ses pieds. D’un bond, il quitta son lit et tourna en rond dans sa chambre pour essayer de reprendre ses esprits. Peu à peu, il parvint à se calmer ; il atteignit même un état de félicité qu’il n’avait plus connu depuis sa prime enfance. Il retrouva cette douce chaleur qui l’étreignait lorsqu’il entendait son père venir d’un pas réconfortant dans sa chambre pour lui donner le baiser du soir.

Perdu dans ses pensées, Serti s’aperçut soudain que depuis un moment, il ne tournait plus vraiment en rond, mais qu’il s’était mis à suivre dans sa chambre une trajectoire bien particulière. Celle-ci l’amenait à éviter de poser le pied sur certaines lames du parquet, pour s’attarder au contraire sur d’autres.

Serti comprit alors qu’instinctivement, il venait de retrouver avec une parfaite fidélité le grincement du plancher qui accompagnait les pas de son père quand celui-ci entrait dans sa chambre d’enfant. Après s’être bercé du bruit des planches durant plus d’une dizaine de tours, Serti commença à se sentir suffisamment apaisé pour espérer reprendre le sommeil. Mais il préféra poursuivre sa ronde jusqu’au petit jour ; hanté par la crainte qu’en regagnant son lit, il fasse grincer le parquet comme lorsque son père, après l’avoir embrassé sur le front, le laissait seul dans la nuit noire.

Les clous

Les clous

Oskar Serti avait toujours éprouvé les plus grandes difficultés à se lever le matin. Il se sentait tellement engourdi par les vapeurs de la nuit que, pour se remettre en tête l’usage de son corps, il devait s’étirer de tout son long, jusqu’à entendre craquer la moindre articulation. Phalange par phalange, vertèbre par vertèbre, il remontait alors lentement à la surface du jour.

Mais avec le poids des ans, Serti perdit pratiquement tout courage d’entamer de nouvelles journées. À peine debout, une force incontrôlable le ramenait systématiquement sous les couvertures. Il restait alors de longues heures enfermé dans des souvenirs que ses rêves venaient de conjuger au présent, et ne quittait plus son lit que pour clouer au mur une photo de Catherine de Sélys à vingt ans, un scarabée trouvé dans les bois de l’enfance ou un article de l’Aurore ayant loué son premier roman…

Puis un matin, alors qu’il tentait de s’étirer dans sa chambre encombrée de mille et un souvenirs, Serti heurta l’un d’eux et se prit dans les mille et un clous dont les murs étaient hérissés. Ils s’enfoncèrent dans son dos comme autrefois les ongles de Catherine , lui pincèrent les doigts comme les touches de sa première machine à écrire et le piquèrent aux mollets comme les ronces de la forêt…

Malgré la douleur, Serti ne voulut plus quitter les murs de sa chambre. Et lorsque, clou par clou, année par année, il se remit tout le corps en mémoire, il connut enfin, pour la première fois de sa vie, le sentiment d’être parfaitement réveillé. Mais il retourna prudemment au lit, comme l’aurait fait n’importe qui se réveillant soudain dans la peau d’un vieillard de mille et un ans.

L'arbre à clous

L'arbre à clous

Lorsque, bien des années plus tard, il revint à Verdun, Oskar Serti retrouva dans la forêt le fameux arbre à clous sur lequel — suivant une superstition profondément ancrée — les gens de la région venaient exorciser leur mal en enfonçant un clou qu’ils avaient auparavant posé à l’endroit de leur douleur.

Dans un élan de solidarité, Serti voulut partager le poids de cette souffrance populaire et s’allongea au pied de l’arbre pour y faire la sieste.

À son réveil, ses cheveux étaient tellement emmêlés dans les clous qu’il dut se les arracher pour retrouver la liberté. Mais à sa grande surprise, il ne ressentit pas le moindre mal, comme si le fait d’avoir précédemment mis son cuir chevelu en contact avec les clous avait éloigné la douleur.

Il s’en alla pourtant rongé par le sentiment d’avoir involontairement détourné à son propre avantage le pouvoir de clous plantés par d’autres ; et ne put s’empêcher, les jours suivants, de venir s’excuser auprès des gens de la région dont une ancienne douleur semblait s’être subitement réveillée.

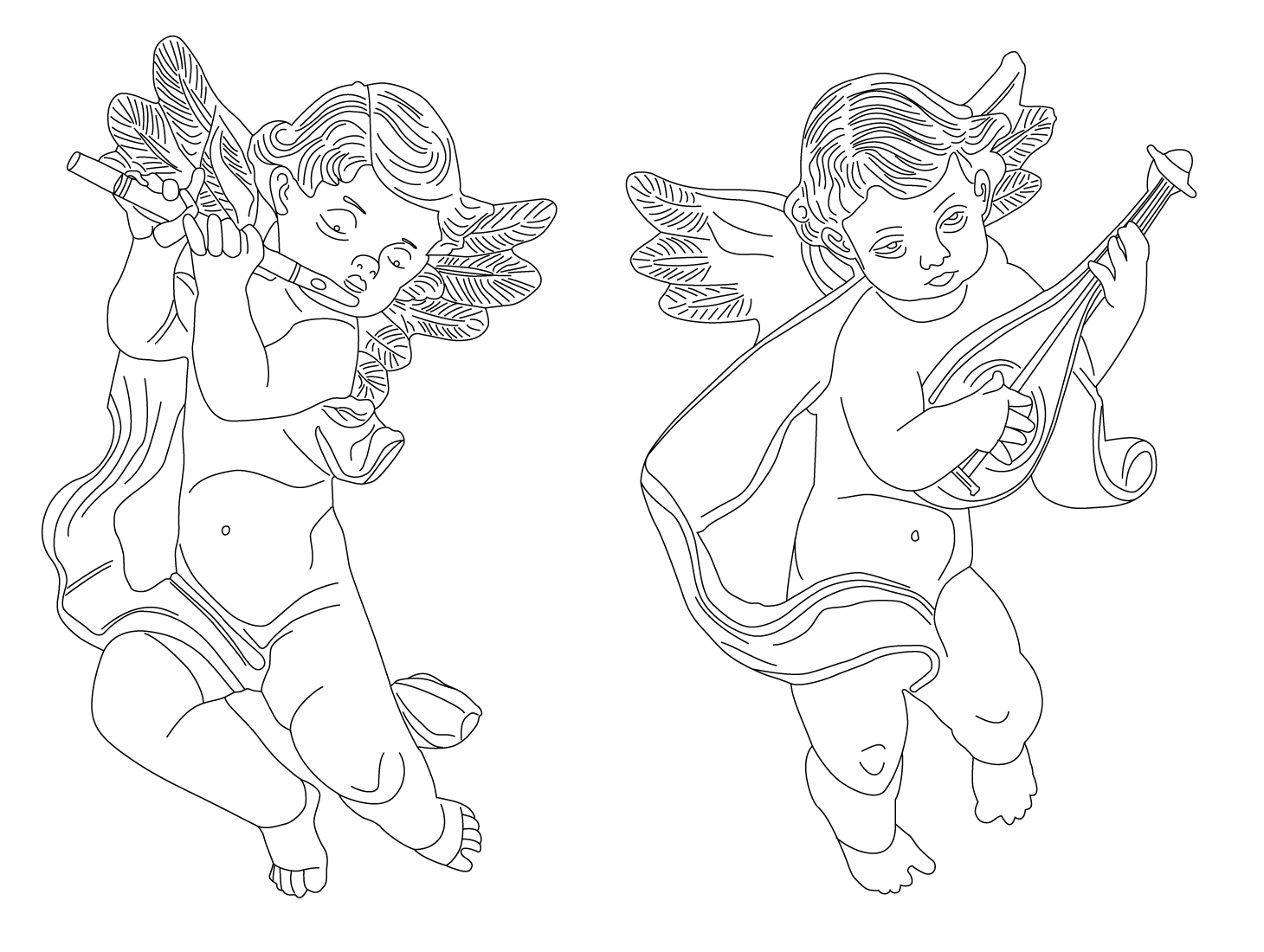

Les anges

Les anges

Dix jours avant d’aller assister au millième concert de sa vie, Oskar Serti se posait toujours la même question : retrouverais-je enfin une fois, une seule fois, l’émotion que j’ai connue lors de mon premier concert ?

Depuis ce jour béni — il n’avait alors pas encore dix ans — toutes les soirées musicales auxquelles il avait assisté, ne lui avaient semblé qu’une pâle copie de l’originale. Pour sa millième tentative, Serti voulut mettre toutes les chances de son côté. Il se souvint que pour célébrer son entrée dans le monde de la musique, son père lui avait offert, juste avant de s’asseoir dans la salle, deux petits anges musiciens en porcelaine de Saxe. À la fin du concert, son agitation avait été si forte qu’il les avait retrouvés broyés en mille morceaux au creux de sa main.

Cinquante ans plus tard, il fallait qu’il retrouve ces angelots. Durant dix jours, il parcourut les antiquaires de la ville, et finalement, à peine une demi heure avant le concert, retrouva deux exemplaires identiques dans une boutique poussiéreuse. Vous avez de la chance, lui dit le marchand, ce sont les deux derniers qui existent.

Durant le concert, il les plaça au creux de sa main, mais son émotion était si faible qu’elle n’aurait même pas pu occasionner la moindre égratignure. Le frottement de la porcelaine provoqua pourtant un petit crissement comparable à celui d’une craie cassée sur un tableau. Quand il était jeune, ce bruit lui était totalement insupportable. Et maintenant, cela ne lui faisait plus rien. Mais oui, se dit Serti, mon oreille a changé, ce n’est plus celle de mon enfance, elle a grandi, elle s’est élargie, elle laisse passer inutilement beaucoup trop d’air ; je n’entends plus les mêmes sons. Et pour retrouver la petite ouverture de son jeune âge, il s’enfonça un ange musicien dans chaque oreille. Instantanément, il retrouva l’envoûtement du premier jour. Il était comblé.

En quittant la salle, il voulut retirer les angelots de ses oreilles. En vain. Ils étaient trop bien enfoncés.

Dix jours plus tard, en consultation chez le médecin, il apprit que la seule façon d’extraire les angelots était d’émettre un ultrason — imperceptible pour une oreille adulte — capable de briser la porcelaine en mille morceaux. Laissez-moi réfléchir, dit Serti, pensant déjà au prochain concert.

La Vénus

La Vénus

Le 5 mai 1907, Oskar Serti conçut une Vénus en pierre dont les formes devaient être exclusivement taillées par le seule force de jets d’eau savamment canalisés.

Mais lorsqu’à l’inauguration du 2 juin 1910, on coupa les eaux pour découvrir la déesse surgissant des flots, les officiels la jugèrent tellement impudique qu’ils décidèrent de rouvrir les eaux jusqu’à ce qu’elle recouvre un aspect plus décent.

La radio

La radio

Le 12 mai 1936, après plusieurs années d’inactivité, la pianiste Catherine de Sélys connut un tel besoin de sentir vibrer à nouveau une salle à ses côtés, qu’elle décida d’entreprendre une tournée qui la mènerait aux quatre coins de l’Europe. Mais elle eut tellement peur de décevoir un public autrefois si enthousiaste, qu’au soir de la première représentation, elle fut incapable d’enfoncer la moindre touche. Le silence de la salle lui parut insurmontable. La nervosité faisait tinter ses boucles d’oreille ; dès que sa main — désespérément impuissante — se levait en tremblant, ses bracelets s’entrechoquaient dans un léger cliquetis ; et ses jambes, qui se tortillaient sous sa robe, provoquaient à chaque mouvement un bruissement du tissu.

Les spectateurs n’avaient jamais entendu une telle chose. Comment une pianiste, sans l’aide de son instrument, par la simple grâce de sa robe et de ses bijoux, pouvait-elle produire des sons si emprunts de détresse et de solitude ?

Lorsque Catherine se leva sur le devant de la scène pour demander publiquement pardon de son échec, la salle ne lui laissa pas le temps de prononcer un mot et l’applaudit chaleureusement. Catherine se sentit touchée d’une telle marque de soutien et trouva enfin le courage de jouer.

Malheureusement, le silence qui suivit sa prestation fut tel, qu’elle put entendre les chaussures des messieurs grincer de déception, et les sacs des dames se refermer de mépris.

Au printemps 1936, Oskar Serti sillonnait comme une âme en peine les routes d’Europe au volant de sa toute nouvelle Bugatti, lorsque sa radio de bord diffusa un récital de la pianiste Catherine de Sélys. Serti n’avait jamais entendu quelqu’un jouer avec tant d’intensité ; c’était comme si Catherine de Sélys se trouvait à ses côtés et ne jouait que pour lui.

Soudain, sa voiture passa sous un pont, et la musique fut un instant recouverte de grésillements parasites. Mais loin de le troubler, ces grésillements lui donnèrent l’impression que les micros chargés de la retransmission radiophonique venaient de tomber sur les genoux de Catherine et ne laissaient plus entendre que les froufrous de sa robe.

Ainsi, chaque fois qu’il passait sous un pont, Serti se rapprochait un peu plus de Catherine de Sélys ; il se plaisait à imaginer la robe, les bijoux qu’elle portait et qui envahissaient sa voiture de leurs délicieux crépitements.

Alors que le récital touchait à sa fin, Serti aperçut, gesticulant au loin, un homme dont le véhicule — une vieille Renault — semblait en panne. Mais lorsqu’il découvrit que cette voiture avait été rangée exactement sous l’arche d’un pont, et qu’elle devait s’y trouver depuis un certain temps, Serti fut envahi d’un irrépressible sentiment de jalousie, et passa à toute allure devant le malheureux conducteur.

La pièce de monnaie

La pièce de monnaie

Le 5 mai 1921, Oskar Serti jeta une pièce d’un franc dans le bassin de la fontaine du Jardin du Luxembourg en faisant le voeu qu’il puisse revoir un jour Catherine de Sélys. Lorsqu’elle toucha le fond, sa pièce brilla d’un tel éclat qu’il se mit à espérer l’impossible. Puis petit à petit, l’eau se brouilla et fit disparaître la pièce dans un nuage de vase. Oskar avait beau se plier en deux sur la balustrade, il ne voyait plus que la surface de l’eau où — suivant le mouvement des vaguelettes — le reflet de son corps se heurtait à celui des rochers.

Soudain, il vit émerger du bassin la tête d’une tortue qui semblait elle aussi être en recherche de la pièce. Oskar comprit que la pauvre bête était attirée par tout ce qui brillait. Dès que quelqu’un lançait une pièce dans la fontaine, elle voulait s’en approcher, mais le mouvement de ses pattes remuait le fond trouble de l’eau et l’empêchait de retrouver son objectif.

Serti regarda intensément la tortue comme pour lui dire combien il partageait son infortune ; mais elle replongea la tête sans même le remarquer, et il prit alors conscience qu’avec le poids des désillusions, son regard avait dû perdre tout son éclat.

Le billet

Le billet

Lorsqu’il apprit que Catherine de Sélys allait donner un récital de piano à la salle Pleyel durant tout le mois de juin 1921, Oskar Serti réserva immédiatement un balcon pour chacune des soirées.

Le 29 juin, à quelques minutes du terme de l’avant-dernière représentation, Oskar Serti sentit le jeu de Catherine atteindre un tel niveau de sensibilité qu’il se mit presqu’en équilibre sur le rebord de la balustrade pour être plus proche encore du clavier. C’est alors qu’il vit tomber de la poche intérieure de son veston, le billet prévu pour le concert du lendemain ; sa dernière chance de revoir Catherine venait de s’envoler. Son billet tomba d’abord en vrille, puis — sans doute porté par la chaleur que dégageaient les projecteurs — s’éleva dans les airs. Serti aurait voulu se concentrer sur les ultimes accords de Catherine, mais il s’accrochait désespérément à la vue de son billet comme si la clé de l’éternité musicale de Catherine disparaissait devant lui. Un courant d’air — certainement provoqué par une porte ouverte dans les coulisses — l’emporta vers la scène. Il s’immobilisa au-dessus de la tête de Catherine, puis retomba sur le clavier.

Catherine de Sélys fut tellement surprise de voir un petit papier bleu apparaître sur ses touches, qu’une fraction de seconde, elle manqua d’attention et commit la première fausse note en public de sa jeune carrière. Même si les applaudissements nourris qui clôturèrent sa prestation ne semblaient pas lui tenir rigueur de ce faux pas, elle en fut si meurtrie qu’elle pensa devoir annuler la représentation du lendemain.

Le journal

Le journal

Des semaines avant d’assister à une création de musique contemporaine, Oskar Serti sentait naître en lui l’envie d’appartenir à son temps. Tout devenait alors bon pour entretenir ce désir. Chaque jour, il achetait des journaux de toutes tendances confondues, s’intéressait aux débats de société, aux faits divers. Et surtout, dans n’importe quelle circonstance, il n’hésitait pas à donner son point de vue sur les grands thèmes du moment.

Ainsi, lorsqu’il pénétrait dans la salle de concert, Serti pouvait être rassuré : il ne passerait pas à côté de son époque.

Et pourtant, dès les premières mesures, le fait d’entendre des notes qui n’avaient jamais existé auparavant le plongeait dans l’inconnu le plus complet ; il ne se sentait appartenir à plus rien du tout : ni à un lieu, ni à une époque.

Puis, à la fin de l’exécution, le chef d’orchestre levait une dernière fois la baguette pour rassembler ses musiciens dans un ultime silence chargé de tout ce qui avait précédé. Serti retenait lui aussi son souffle. Il sentait un frisson immense lui parcourir le corps. En cet instant suspendu, si infime que rien n’aurait jamais pu l’entacher, Serti se disait : Mais bien sûr, c’est une évidence, je n’appartiens qu’à ce temps-là.

Puis le chef baissait lentement la main, laissant aux journalistes présents dans la salle le soin de dire si ce moment musical allait marquer l’Histoire ou non.

La plume

La plume

Le 5 mars 1912, Catherine de Sélys découvrit son mari caché derrière un gros chêne, un revolver braqué en direction d’un vieux tilleul à l’ombre duquel somnolait Oskar Serti. Ainsi, les avances qu’Oskar lui avait faites la veille n’avaient pas échappé à son mari. Catherine se sentit tellement misérable d’avoir répondu au rendez-vous d’Oskar qu’elle se cacha derrière un grand saule, ne sachant si elle avait le droit d’intervenir ou non.

En baissant les yeux de honte, elle aperçut au pied de son arbre la masse informe d’un jeune oiseau tombé trop tôt du nid. Elle s’en saisit et le lança violemment en direction de son mari. Catherine goûta l’instant suivant avec la satisfaction du devoir accompli : si l’oiseau avait encore un peu de force pour voler, il aurait la vie sauve ; s’il s’écrasait sur son mari, celui-ci pourrait en être surpris et, dans un sursaut d’humanité, laisser Oskar en vie.

Lorsqu’il sentit une masse informe heurter son épaule, Monsieur de Sélys fut tellement surpris qu’il appuya sur la gâchette de son revolver. Sans ce choc imprévu, il aurait pu rester des heures encore figé derrière son gros chêne, ne sachant s’il devait tirer ou non.

Dès que la balle partit, Monsieur de Sélys ressentit un profond soulagement : le devoir avait été enfin accompli sans que lui-même ne se sentît vraiment responsable d’un coup provoqué par la seule surprise. Il aurait voulu que jamais cet instant ne s’arrêtât ; car si la balle touchait Serti, il porterait la mort d’un homme sur la conscience, et si elle le ratait, son orgueil en souffrirait éternellement.

Mordillant nerveusement une plume à l’ombre d’un vieux tilleul, Oskar Serti attendait depuis si longtemps l’arrivée de Catherine de Sélys qu’il se demanda si elle allait venir ou non. Soudain, il sentit un sifflement aigu lui frôler les lèvres et couper sa plume, cette chère plume qu’il avait détachée la veille de la robe de Catherine en gage de leur liaison future. En voyant la plume emportée par le vent filer droit sur un grand saule, Serti s’en remit superstitieusement à elle : si elle était retenue par l’arbre, Catherine viendrait ; mais si elle passait l’obstacle sans encombre, il n’aurait plus qu’à l’oublier.

La lettre

La lettre

Paris, le 12 mai 1951.

Mon très cher Oskar,

Après cinquante ans d’acharnement et de désillusions, je ne suis parvenu à publier aucun de mes textes les plus significatifs. Faut-il désespérer de n’être pas lu ? Je te le dis à toi qui fus le seul à me défendre contre vents et marées : je vais brûler tous mes écrits. N’aie aucun regret, mon amitié restera le bien le plus précieux que j’aie eu à t’offrir. Je t’embrasse fraternellement.

Victor

Je t’en prie, brûle cette lettre après l’avoir lue.

Le pot de miel

Le pot de miel

Le 10 avril 1912, alors qu’il s’extasiait devant les oursons du zoo de Bâle, Oskar Serti vit qu’à ses côtés la belle Catherine de Sélys semblait réprouver la naïveté de son enthousiasme. Le lendemain, espérant durcir son image auprès de Catherine, il lui envoya une lettre où il l’invitait à venir chez lui pour découvrir sa collection de pièges à ours. Serti n’avait jamais collectionné les pièges à ours ; mais si cela suffisait à faire venir Catherine chez lui, il pourrait en réaliser un très rapidement : il n’avait qu’à laisser pendre une pierre pointue au-dessus d’un peu de miel (« … pour lécher le miel l’ours écarte d’un coup de tête la pierre qui lui revient aussitôt en le blessant ; obsédé par le miel, l’ours répète le mouvement jusqu’à ce que la pierre lui perfore le crâne »).

Le 15 avril, Serti vit Catherine répondre enfin à son invitation. De la fenêtre du salon, il la regarda s’arrêter à sa porte, saisir la poignée de la clochette, hésiter un long moment, puis retirer la main et partir sans oser sonner.

Les jours suivants, Serti eut la profonde douleur de voir la même scène se reproduire…

Le 18 avril, Oskar Serti attendait avec impatience la venue de Catherine. Mais alors qu'il l'apercevait enfin au loin, il entendit la petite Marie entrer dans la pièce pour faire le ménage. Il aurait voulu se retourner pour la saluer, mais rien au monde n'aurait pu lui faire détourner les yeux de Catherine et l'empêcher d'assister au moment tant attendu où peut-être elle se déciderait à tirer la corde de la sonnette. Vissé à sa fenêtre, Oskar ne pouvait pourtant s'empêcher de sentir la présence de Marie dans son dos. Il la devinait prenant les poussières à pas feutrés pour ne pas le déranger, et fut soudainement pris d'une certaine affection envers elle. Marie et Catherine se mêlèrent alors en lui dans un indescriptible va-et-vient émotionnel, et il sentit son coeur balancer entre ce léger attachement de près et son insoutenable passion de loin.

Le 18 avril 1912, après un mois d'absence, la petite Marie revint chez Oskar Serti pour y faire le ménage. Elle s'attaqua d'abord au salon, là où Oskar conservait les objets qui méritaient le plus d'attention. Elle passa soigneusement le chiffon sur les bibelots du bureau, puis s'approcha du grand dessin au fusain qui représentait l'insupportable Catherine de Sélys. Serti avait amoureusement dessiné ce portrait six mois plus tôt, et Marie savait bien qu'il accordait une importance toute particulière à ce qu'il fût parfaitement entretenu. Mais lorsqu'elle fut en face du portrait, elle découvrit avec stupéfaction qu'Oskar Serti — certainement sous le coup d'une profonde désillusion — avait profité de la couche de poussière qui s'était déposée sur le verre de protection pour y dessiner rageusement, à l'aide de son doigt, de gros yeux, des dents de Dracula et autres formes obscènes en surimpression de l'image de Catherine.

Devant ces deux portraits passionnés, Marie décida de garder le plus ressemblant et, sans regret, défit la vitre pour épousseter consciencieusement toute cette poussière de fusain qu'Oskar avait déposée sur le papier six mois plus tôt.

Le 15 avril 1912, à l'insu de son mari, Catherine de Sélys se rendit enfin chez Oskar Serti. Mais au moment où elle saisit la poignée de la sonnette pour annoncer sa venue, elle se sentit paralysée par les conséquences que pourrait avoir son geste : elle découvrit en effet que tout au long de la corde de la sonnette, de minces fils avaient été accrochés par de petites araignées tapies dans les trous du mur. Ainsi, au moindre mouvement de la corde, elles étaient averties de la présence d'un visiteur et pouvaient sortir de leur nid pour fondre sur leur proie.

Catherine n'osa pas tirer la corde, mais ayant toujours la poignée de la sonnette en main, elle ressentit avec émotion les fragiles tensions exercées par chacun des fils. C'était comme si elle pouvait sonder avec précision la vie secrète de ces araignées à l'intérieur de leur nid.

Après réflexion, Catherine se rendit compte qu'il n'était pas possible d'être sensible à ce point au monde animal ; les tensions ressenties si intimement ne pouvaient être provoquées que parce qu'un homme vivait à l'autre bout de la corde, à l'intérieur même de la maison.

Les jours suivants, Catherine décida de revenir sur le pas de la porte d'Oskar, avec pour seule ambition d'y ressentir encore les frémissements d'un monde où elle n'osait pas encore s'aventurer.

Depuis qu'il la voyait quitter le domicile conjugal pour aller rôder autour de la maison d'Oskar Serti, Monsieur de Sélys ne savait plus comment détourner sa femme des griffes de ce mielleux écrivain mondain. Mais lorsqu'il tomba sur une lettre de Serti adressée à Catherine, son désespoir fut à son comble ; il se sentit dans l'obligation de pousser Catherine à prendre une décision.

Le 18 avril 1912, profitant de l'absence de sa femme, Monsieur de Sélys alla chercher dans leur chambre à coucher toutes les lettres que lui-même avait écrites lorsqu'ils étaient fiancés. Patiemment, il les disposa au pied du lit en une sorte de château de cartes, prenant bien soin de placer la lettre de Serti dans les premières fondations.

Si, lorsqu'elle découvrirait cet agencement à son retour, Catherine se précipitait avidement sur la lettre de Serti, elle ferait s'écrouler d'un seul coup le fragile édifice ; mais si elle voulait arriver à ses fins sans brusquer les choses, elle serait obligée de passer en revue une époque dont elle avait certainement oublié le charme.

Le premier livre

Le premier livre

Chloé et moi avions pris l’habitude de venir à l’étang les premiers beaux jours d’été. Après la baignade, nous nous étendions sur les berges pour nous faire sécher au soleil. Chloé se plongeait dans son livre ; je passais mon temps à regarder les grains de beauté qui émaillaient son dos. C’était grâce à eux que j’avais appris à compter (addition des plus gros, soustraction des plus fins, division du tout par les plus noirs). Mais je ne savais encore ni lire ni écrire.

Chloé, elle, savait tout. C’était l’aînée.

Son livre était piqué de petites taches rousses assez semblables à celles de son dos. Dès qu’elle tournait une page, j’y repérais les taches. Quand la ressemblance avec les siennes était vraiment trop frappante, je demandais à Chloé le sens des mots qui se trouvaient autour. Elle m’apprit à les lire. Je retins l’histoire de son livre par coeur en la greffant mentalement sur ses grains de beauté.

Puis un jour — sans doute m’avait-elle assez donné — je ne la revis plus.

Je revins à l’étang avec d’autres filles. Mais ce n’était plus pareil. Elles avaient mon âge et ne lisaient pas. Je n’attendais rien d’elles. Je restais des après-midis entières à m’ennuyer en leur compagnie. J’avais beau regarder leur dos, je n’y trouvais que des histoires sans intérêt. Ma seule distraction était de voir le soleil faire peu à peu rougir leur peau. À la fin de la journée, je passais mon temps à jeter dans l’eau les petits morceaux de peau morte qui se détachaient de leur dos. Mais la blancheur de la nouvelle peau que je mettais à jour, son absence totale de pigmentation me paraissait monstrueusement vide. Il fallait que j’y greffe quelque chose. Il fallait que j’apprenne à écrire.

Extrait d’un entretien radiophonique avec Oskar Serti peu avant sa mort.

Le voile

Le voile

Lorsqu’il apprit la disparition inopinée de Véronique Coulanges, Oskar Serti ne put accepter ce coup du sort. Il commanda aussitôt au peintre Pierre Lipart un portrait de Véronique qui lui donnerait l’illusion de l’avoir toujours à ses côtés.

Dès que le portrait lui fut livré, Serti fut bouleversé par le souffle de vie qui s’en dégageait. Il se sentit tellement captivé par l’intensité du regard, l’éclat des lèvres, le satiné de la peau, qu’il craignit de ne plus pouvoir quitter le portrait des yeux. La peur qu’une passion irraisonnée pour le tableau ne vienne étouffer ce sentiment de tendre sérénité que lui avait toujours apporté Véronique, poussa Serti à consulter le journal où, depuis des années, il avait pris l’habitude de consigner les heures passées en sa compagnie. Grâce à un minutieux décompte, il put consacrer chaque jour exactement le même temps au portrait qu’il ne l’avait fait jadis avec Véronique.

Le 7 juin 1912, après des années d’une paisible contemplation quotidienne, Serti eut soudain l’horrible impression de ne plus reconnaître les traits de Véronique dans l’image de la jeune femme. Il venait d’épuiser son capital d’heures et le souvenir de sa bien-aimée avait aussitôt disparu de la surface de la toile.

Serti fit poser un voile sur l’étrangère du tableau ; mais il ne put s’empêcher d’attendre un miracle : que le voile tombe de lui-même et fasse à nouveau apparaître le visage de Véronique. Il aurait pu rester des jours à attendre devant le voile, mais pour ne pas sombrer dans une irrépressible mélancolie, il alla vérifier dans son journal le temps qu’il passait jadis chaque jour à sa fenêtre dans la douce attente que Véronique vienne enfin le rejoindre.

Les antennes

Les antennes

Lorsqu’il apprit que le service télévision de la BBC diffuserait chaque mois de l’année 1935 un récital de piano interprété par Catherine de Sélys, Oskar Serti ne put s’empêcher de se procurer aussitôt un poste récepteur.

Malheureusement, la qualité des images s’avéra particulièrement décevante : soit l’image de Catherine se perdait dans un épais brouillard, soit il était impossible de la maintenir en place. Malgré le fait qu’à cette époque, les antennes n’étaient pas parfaitement isolées du courant, jamais Serti n’hésita à jouer avec elles pour empêcher Catherine de lui échapper. Sans vraiment se l’avouer, il éprouvait même un certain plaisir à être aux prises avec ces bras métalliques qui, à chaque mouvement, lui faisaient apparaître une vision nouvelle de Catherine.

Un soir de juillet, sous l’effet d’une décharge électrique, Serti connut soudain un instant de grâce qui le secoua de la tête aux pieds : la musique diaphane de Catherine se répandait dans la pièce, et même si son image venait de quitter l’écran, de ses doigts agrippés à l’antenne, il eut l’impression de toucher enfin son âme.

Lorsque le récital s’acheva, Serti ne put retirer les mains de l’antenne ; mais à travers les courbes généreuses des tiges tordues par l’émotion, ce n’était plus que le corps de Catherine qu’il caressait frénétiquement sous les yeux brouillés du présentateur annonçant la suite des programmes.

Le paillasson

Le paillasson

Chaque fois qu’un stupide éditeur refusait de publier un de ses manuscrits, Oskar Serti rentrait chez lui en éprouvant le besoin de se retrouver seul avec lui-même. Avant de s’enfermer de longues heures dans son bureau, il frottait rageusement ses pieds sur le paillasson pour bien se débarrasser de toute la saleté du monde extérieur.

Le 3 mars 1934, alors qu’il était parti voir un petit éditeur de province, Serti se sentit soudain tellement incapable d’essuyer un nouveau refus qu’il rebroussa chemin avant même d’avoir affronté la rencontre. En rentrant chez lui, comme pour mieux se défaire du sentiment poisseux de sa propre lâcheté, il se déchaussa et frotta violemment ses pieds nus sur les poils rêches du paillasson.

Malheureusement, il avait tellement pris l’habitude d’éliminer toute forme de saleté sur son paillasson, que lorsqu’il vit apparaître de sombres traînées rougeâtres sous ses pieds, il ne put s’empêcher de les frotter encore et encore.

La bibliothèque

La bibliothèque

À vingt ans, Oskar Serti affichait de telles prétentions quant à ses connaissances littéraires qu’il s’interdisait de reconnaître en public son ignorance d’un quelconque livre.

Ainsi, même si l’on évoquait en sa présence des romans qu’il ne connaissait pas, Oskar Serti était passé maître dans l’art de s’intégrer dans la conversation et de parler avec conviction de ce qu’il n’avait pas lu. Emporté par son imaginaire, il s’inventait inconsciemment les scénarios qu’il supposait être contenus dans ces livres et, sans vergogne, attribuait à de célèbres auteurs des histoires qui n’étaient que pure production de son esprit.

Bien plus tard, lorsqu’il prit finalement la peine de lire quelques-uns de ces romans, il eut la très vive impression d’y retrouver mot pour mot les mêmes récits que sa fougueuse ignorance avait jadis engendrés. Par un cruel retour des choses, il se sentit alors dépossédé d’oeuvres qu’il considérait comme faisant également partie de ses créations.

Pour que le public puisse enfin reconnaître son statut d’auteur à sa juste valeur, Serti décida de faire publier ces histoires sous son propre nom.

Le bandeau

Le bandeau

En janvier 1921, à la suite d’un enlèvement toujours inexpliqué, Oskar Serti fut enfermé et attaché dans une cave durant plus d’une semaine.

Les premiers jours de sa séquestration, en l’absence de tout contact avec ses ravisseurs, il passa son temps à essayer de dénouer le bandeau qui l’empêchait d’identifier l’endroit où il était retenu.

Lorsqu’au bout du troisième jour, il parvint enfin à s’en débarrasser, Oskar Serti eut la chance de découvrir — après un temps d’adaptation à l’obscurité ambiante — que l’aspect général de sa prison se révélait pratiquement conforme à celle qu’il s’était représentée mentalement durant son aveuglement forcé. La seule différence fut que, les yeux ouverts, il ne sentait plus cette présence imaginaire qu’il avait continuellement supposée à ses côtés les jours précédents.

Au sixième jour, la solitude l’accabla tellement qu’il décida de remettre son bandeau.

La poubelle

La poubelle

Lorsque, le 14 mars 1912, Oskar Serti vint pour la première fois au Parc Güell, il fut directement frappé par l’extraordinaire ressemblance qui existait entre ce lieu et celui qu’il avait imaginé comme cadre de l’émouvante rencontre de Jeanne Bernstein et François Virteuil, les deux héros de son dernier roman.

De la bifurcation des chemins au tapis de feuilles mortes, tout était parfaitement identique. Seule la présence d’une poubelle s’écartait de la réalité de son livre. Par un étonnant souci de conformité, Serti la jugea en tel désaccord avec le caractère profondément romantique de sa scène, qu’il décida de la desceller pour la poser plus loin.

Mais à peine avait-il empoigné cette fameuse poubelle, qu’il aperçut deux personnes le foudroyer du regard. Pour dissimuler ses mauvaises intentions, il voulut faire semblant d’y jeter brutalement un quelconque objet, mais ne trouva dans ses poches rien d’autre à sacrifier qu’un exemplaire de son propre livre. Refusant un tel acte sacrilège, il se sentit alors contraint d’expliquer à ces personnes les raisons de son étrange comportement, et pour mieux se justifier, leur lut de longs passages de son texte.

Jamais il ne se rendit compte que ces deux personnes, au comble de l’irritation, ne l’écoutaient pas, mais se regardaient comme deux amants qui auraient tout accepté, même la destruction d’une poubelle, pour se retrouver enfin seuls sur leur lieu de rendez-vous.

La lave

La lave

Le 26 décembre 1931, la pianiste Catherine de Sélys se produisait au Conservatoire de Musique de Naples, lorsqu’une coulée de lave — due à une soudaine éruption du Vésuve — engloutit la salle tout entière. Miraculeusement épargnée grâce à la position élevée de la scène, Catherine fut la seule survivante.

Un an plus tard, revenant sur les lieux du sinistre pour participer à un concert de charité destiné aux familles des victimes, Catherine insista pour que l’on organise un deuxième récital, exclusivement réservé aux victimes elles-mêmes, qui, surprises par la lave, n’avaient pas eu l’occasion d’assister à la fin de sa prestation.

Catherine fut tellement convaincante que les organisateurs entreprirent de mouler dans la lave chacun des spectateurs tels qu’ils se tenaient au moment du drame.

Lorsque Catherine retrouva, fidèlement reconstituée, la salle qu’elle avait quittée en catastrophe un an auparavant, elle contempla avec émotion ceux qui furent son public. C’était la première fois qu’elle pouvait observer si intensément l’attitude de ses auditeurs au beau milieu d’un de ses concerts. Certains semblaient avoir été complètement captivés par son interprétation ; mais l’expression un peu hautaine, d’une prétention convenue, qui se dégageait d’eux lassa rapidement Catherine. Par contre, ceux que sa musique n’avait pas bouleversés et qui pour tuer le temps regardaient autour d’eux, avaient pu voir arriver la catastrophe ; et tout, dans leur bouche tordue, leurs bras tendus, leurs yeux exorbités, correspondait à l’attitude qu’elle avait toujours espéré provoquer chez un auditeur.

A partir de ce jour, Catherine se lança dans d’interminables concerts où, grâce à la nonchalance de son jeu, elle atteignit une telle qualité d’ennui chez les spectateurs qu’au moindre incident imprévu, ceux-ci parvenaient à libérer leur âme de passions insoupçonnées.

Les chaussures

Les chaussures

En 1932, Oskar Serti connut une grave déficience visuelle qui lui ôta progressivement la perception des couleurs. Après avoir rencontré de nombreux spécialistes unanimement impuissants à contrarier le caractère irréversible de son mal, il se remit, résigné, entre les mains du singulier docteur Alfred Wierzel, qui lui proposa, non pas de le guérir, mais d’étudier une solution artificielle qui lui permettrait d’éprouver à nouveau des sensations colorées.

Partant de la formidable capacité qu’ont les douleurs aiguës de provoquer différents éclairs colorés à l’intérieur du corps, et des points particulièrement sensibles qu’offre la plante des pieds, Wierzel imagina pour Oskar Serti une paire de chaussures munies de semelles savamment cloutées vers l’intérieur qui, par leur contact incisif avec la peau, pouvaient engendrer, suivant leur position, une variation de douleurs capables de produire n’importe quelle couleur souhaitée.

Oskar Serti, qui aurait accepté l’expérience avec beaucoup de conviction, réalisa à cette même époque une série de petits films relatifs aux lieux chéris de son enfance. De jeunes chercheurs hongrois, ayant miraculeusement retrouvé ces films en 1987, ont analysé chacun des mouvements étonnamment brusques qui secouent les prises de vues de l’écrivain pour tenter de définir la nature précise des différentes douleurs susceptibles d’en être la cause. Lorsqu’en 1990, ils réussirent enfin à en déduire les couleurs correspondantes, ils décidèrent de les fixer sur la pellicule afin de présenter les films d’Oskar Serti tels qu’il dut les vivre en les tournant.

La caisse

La caisse

Le 6 novembre 1956, Oskar Serti s’enfuit de Budapest enfermé dans une caisse en bois. Mais l’odeur dégagée par la sève qui suintait des planches encore fraîches lui rappela tant les forêts de son enfance qu’il fut saisi d’un inconsolable mal du pays. Lorsque, passé la frontière, ses amis voulurent le libérer, ils le virent tellement attaché à sa boîte qu’ils prirent des couteaux pour décoller la semelle de ses chaussures qui s’étaient engluées dans la résine.

Les cageots

Les cageots

En mai 1937, quelques jours après le drame de Guernica, Oskar Serti se rendit aux Buttes-Chaumont, pour mettre en garde la population contre les dangers du totalitarisme. Ainsi, durant plus d’une semaine, il se lança dans des harangues improvisées, juché sur de vieux cageots à fruits qu’il empruntait chez les maraîchers du coin.

Le 12 juin, Oskar Serti voulut monter sur un vieux cageot à framboises pour entamer son discours. Malheureusement, il avait tellement plu les jours précédents que le sol, détrempé, fit s’enfoncer la caisse, provoquant une spectaculaire perte d’équilibre d’Oskar Serti. Celui-ci, entraîné vers l’arrière, n’évita une chute inéluctable que grâce à un remarquable rétablissement qui l’entraîna pourtant tellement en avant qu’il dû se cramponner au coin de sa caisse pour ne pas piquer du nez. Lorsqu’il voulut enfin retrouver une position plus accordée à ses intentions, le contact de son pied — beaucoup trop boueux — avec la planche, le précipita dans les airs pour le faire rebondir, miraculeusement toujours debout, sur le cageot.

Après avoir retrouvé un peu ses esprits, Oskar Serti tenta enfin de prendre la parole. Mais avant même qu’il n’ait ouvert la bouche, il vit avec stupéfaction les personnes rassemblées autour de lui l’applaudir à tout rompre, lui jeter quelques pièces, puis s’en aller visiblement satisfaites.

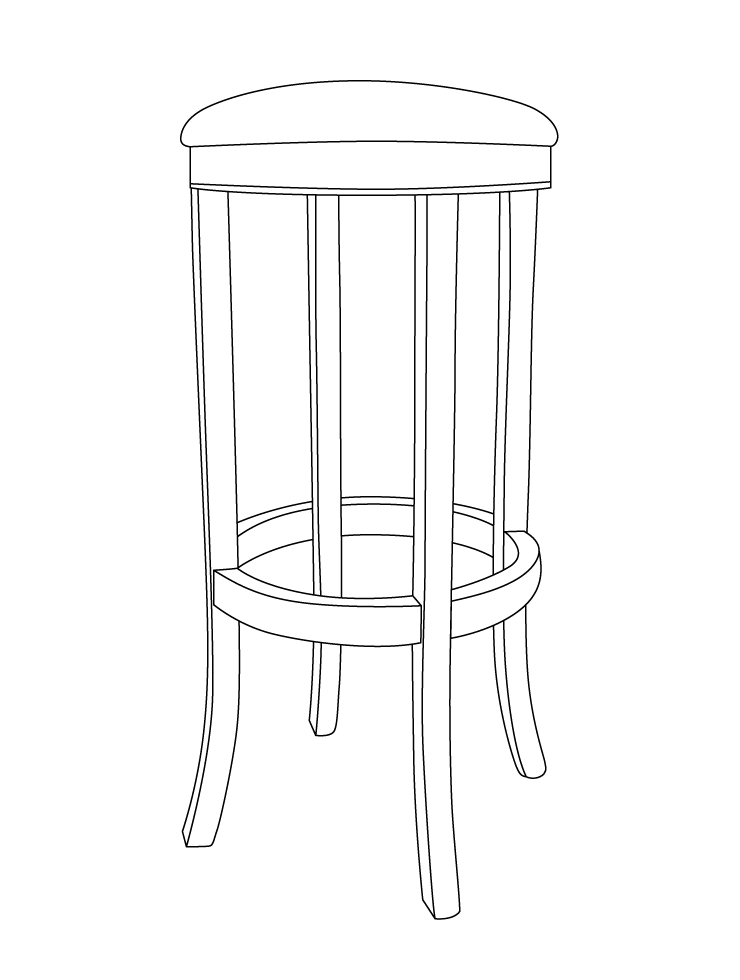

Le tabouret

Le tabouret

Quelques heures avant de se rendre au concert, Oskar Serti tournait déjà en rond dans la ville. Il sentait monter en lui l’appel profond de la musique. La musique, se disait-il, est si forte qu’elle éclaire de l’intérieur tous ceux qui vont à sa rencontre. Je suis certain, au premier coup d’oeil, de pouvoir reconnaître dans la foule quiconque est sur le chemin du concert de ce soir.

Se prenant au mot, peu importe le quartier dans lequel il se trouvait, il se mettait à suivre une personne dont il était sûr qu’elle allait au concert.

Parfois, à l’heure où il aurait dû être assis dans la salle, il se retrouvait au fin fond d’un café enfumé ou dans un sombre parc.

Je ne suis pas un vrai amateur, pensait Oskar Serti. Et il regardait avec jalousie celui ou celle qu’il venait de suivre. Certains vivent la musique si intérieurement qu’ils n’ont même plus besoin d’aller à sa rencontre. Elle les accompagne n’importe où, même dans les lieux les plus obscurs.

Assis sur un tabouret branlant ou sur un banc glacé, il faisait alors semblant de battre la mesure avec son pied pour que personne ne puisse imaginer sa détresse de ne pas être au concert à ce moment-là.

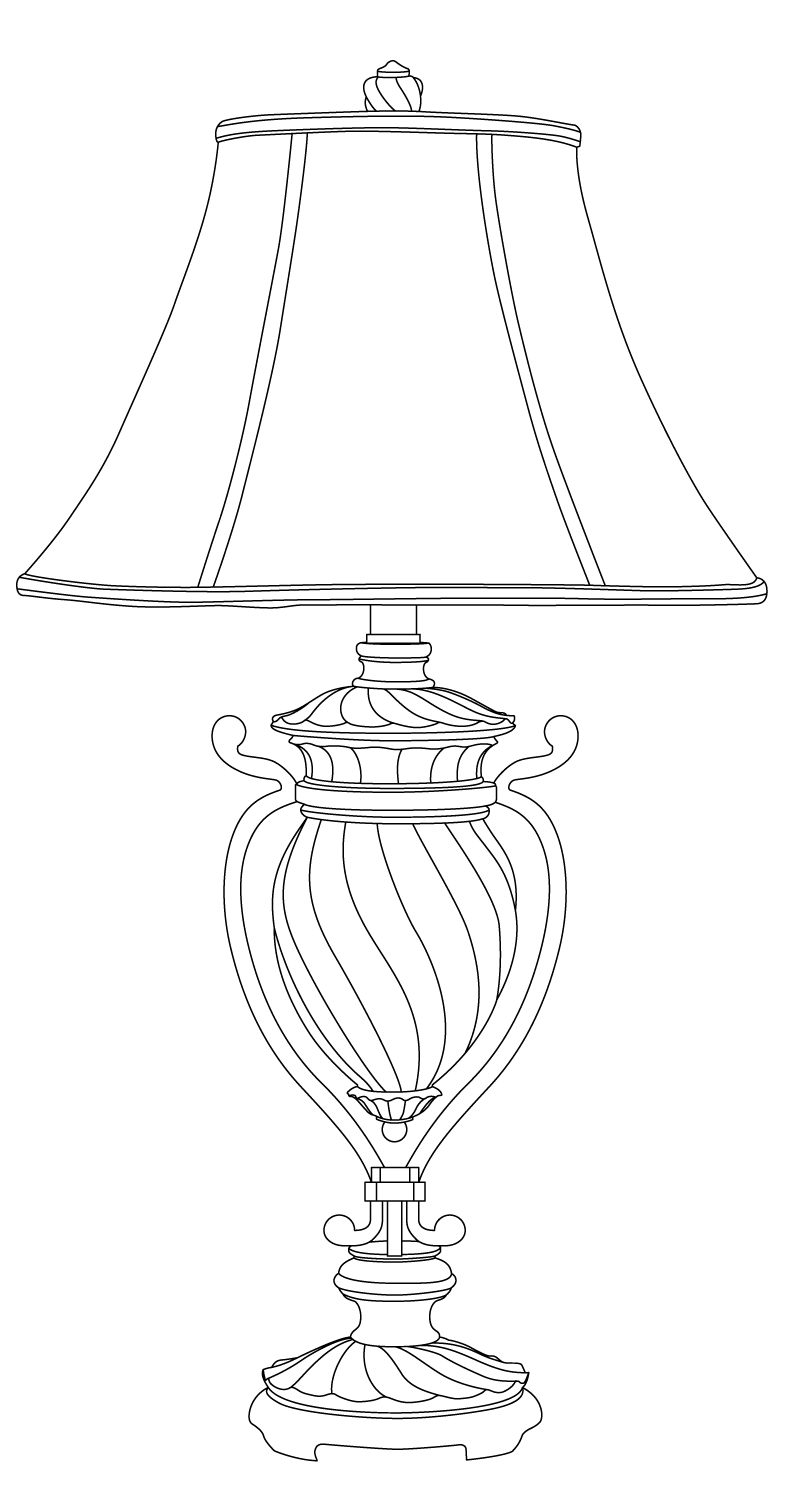

La lampe d'intérieur

La lampe d'intérieur

Le 5 décembre 1905, Oskar Serti retrouva enfin l'immeuble où vivait retiré celui qu'il avait toujours considéré comme son maître en littérature : Dorian Erent (Brighton, 1824 - Edimbourg, 1906).

Serti passa trois jours devant son immeuble sans jamais oser sonner à la porte ; car malgré la profonde désaffection du public dont était déjà victime Erent à cette époque, Oskar Serti persistait à le placer si haut dans son estime qu'une irrépressible humilité l'empêchait de se présenter à lui.

Il resta ainsi près de quinze jours, posté sur ce trottoir, à épier ses moindres faits et gestes dans l'espoir d'en savoir un peu plus sur les mécanismes de création d'un homme dont il avait tout à apprendre.

Chaque soir, grâce aux lumières qui s'allumaient ou s'éteignaient dans les différentes pièces de l'appartement, Serti, qui suivait l'ombre portée de Dorian Erent au plafond, parvenait à déterminer le temps qu'il passait à écrire dans son bureau ou à chercher l'inspiration en passant de la cuisine au salon.

Le 18 décembre , les lumières s'emballèrent soudain si frénétiquement dans toutes les pièces de l'appartement, que Serti fut persuadé d'assister à la naissance d'un chef d'oeuvre qui allait enfin réconcilier Erent avec ses lecteurs.

Le 5 décembre 1905, à travers la fenêtre de son bureau, Dorian Erent aperçut au pied de son immeuble un inconnu regardant discrètement dans sa direction.

Depuis quinze ans de vie monastique dans son appartement, c'était la première fois que quelqu'un lui témoignait le moindre intérêt ; et cette situation lui rappela cruellement le temps révolu où des admirateurs s'agglutinaient en grappe sous ses fenêtres.

Pour les yeux d'un inconnu qui le regardait peut-être par hasard, Dorian Erent voulu revivre cette glorieuse époque. Alors qu'il n'avait plus touché une plume depuis des années, il s'installa à sa table de travail et, des heures durant, fit semblant d'écrire.